|

Опрос

|

реклама

Быстрый переход

Запущен первый в мире биопроцессор из 16 органоидов мозга с удалённым доступом — он обладает высочайшей энергоэффективностью

28.05.2024 [00:50],

Анжелла Марина

Швейцарский биотехнологический стартап FinalSpark запустил уникальную онлайн-платформу, которая впервые в истории предоставляет удалённый доступ к «живому процессору» — 16 органоидам человеческого мозга. Они выступают в качестве биологических процессоров, способных обучаться и обрабатывать информацию. Более того, такие биопроцессоры «потребляют в миллион раз меньше энергии, чем традиционные цифровые процессоры», утверждают в компании.

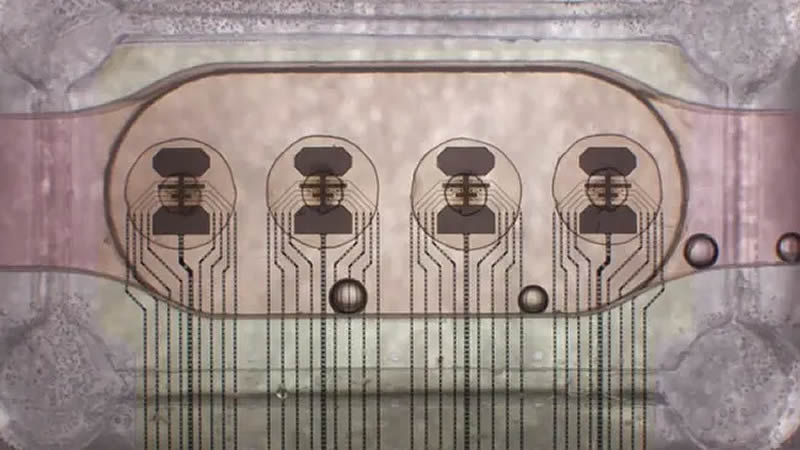

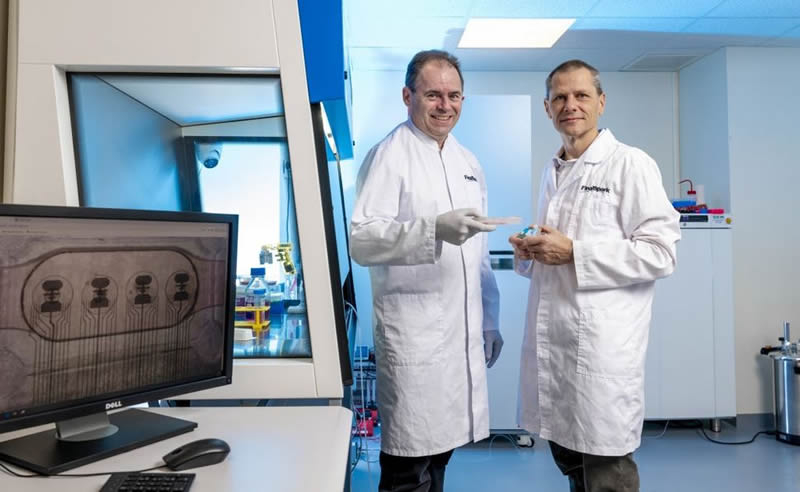

Источник изображения: FinalSpark По заявлению FinalSpark, их нейроплатформа потребляет в миллион раз меньше энергии по сравнению с традиционными электронными процессорами. Например, для обучения одной языковой модели LLM вроде GPT-3 требуется около 10 ГВт·ч энергии, что в 6000 раз больше, чем средний житель Европы потребляет за год в своей повседневной жизни. Использование биопроцессоров позволит значительно снизить такие колоссальные затраты энергии применительно к ИИ-моделям и уменьшить негативное воздействие вычислений на окружающую среду. Архитектура нейроплатформы основана на концепции Wetware, которая объединяет аппаратное и программное обеспечение с биологическими компонентами. В её основе лежат четыре многоэлектродные матрицы (МЭА), в которых размещены живые ткани — органоиды, представляющие собой трехмерную клеточную массу тканей головного мозга, поясняет издание Tom's Hardware. Каждая матрица содержит четыре органоида, соединенных с восемью электродами для стимуляции и записи сигналов. Данные передаются через аналогово-цифровые преобразователи Intan RHS 32 с частотой 30 кГц, а для поддержания жизнедеятельности органоидов используется микрофлюидная система и камеры наблюдения. Программный стек позволяет учёным вводить данные и считывать ответы этого уникального биопроцессора.

Источник изображения: FinalSpark В отличие от кремниевых чипов, которые служат годами, срок службы одного нейронального живого чипа составляет около 100 дней. Хотя изначально органоиды жили всего несколько часов, усовершенствования системы жизнеобеспечения позволила значительно продлить их активное существование. Удалённый доступ к нейроплатформе уже предоставлен 9 научным учреждениям для исследований в области биовычислений. Более 30 университетов также заинтересованы в работе с этой революционной технологией. Для образовательных целей подписка на платформу стоит 500 долларов за пользователя. Коммерциализация биопроцессоров может положить начало новой эре вычислительных систем, более экологичных и близких к естественному интеллекту человека. Ученые научились синтезировать алмазы за 15 минут при нормальном давлении

24.05.2024 [01:45],

Анжелла Марина

Ученые из Южной Кореи совершили прорыв в области синтеза алмазов. Им удалось вырастить самые твёрдые камни в лабораторных условиях всего за 15 минут при нормальном давлении. Этот метод в корне отличается от традиционных способов получения синтетических алмазов.

Изображение: @Kandinsky Группа ученых под руководством физико-химика Родни Руоффа (Rodney Ruoff) из Института фундаментальных наук в Южной Корее разработала новый метод синтеза алмазов без использования затравочного кристалла и высокого давления, что значительно упрощает «выращивание» камней. Свои выводы ученые опубликовали в журнале Nature. Известно, что природные алмазы формируются в недрах Земли на глубине десятков километров при огромном давлении в несколько гигапаскалей и температуре свыше 1500 °C. Подобные природные условия используются в методе, который в настоящее время применяется для синтеза 99 % всех искусственных алмазов. Этот метод, получивший название «выращивание при высоком давлении и высокой температуре» (HPHT), использует экстремальные параметры для превращения углерода в алмаз на основе небольшого затравочного кристалла. Однако поддержание столь высокого давления и температуры является сложной технической задачей. Кроме того, компоненты, используемые в процессе, ограничивают размер получаемых алмазов одним кубическим сантиметром. HPHT к тому же занимает достаточно много времени — около двух недель для выращивания совсем небольших камней. Другой метод, химическое осаждение из газовой фазы, устраняет некоторые недостатки HPHT, такие как высокое давление, но сохраняет необходимость использования затравочных кристаллов. Новая же технология синтеза алмазов, предложенная командой Руоффа, позволяет избавиться от перечисленных особенностей обоих существующих методов. Метод основан на использовании нагретого галлия с небольшим количеством кремния в графитовом тигле. Галлий был выбран по причине того, что предыдущие исследования показали, что он может катализировать образование графена из метана. Тигель помещали в специально разработанную камеру, в которой поддерживалось нормальное атмосферное давление (как на уровне моря) и через неё пропускался экстремально нагретый метан, обогащенный углеродом. В процессе экспериментов исследователи пришли к выводу, что смесь галлия, никеля и железа в сочетании со щепоткой кремния является оптимальной в качестве катализатора роста алмазов. И действительно, на дне тигля алмазы начали появляться уже через 15 минут в виде алмазной пленки. Спектроскопический анализ показал, что эта пленка достаточно прозрачная с небольшой примесью атомов кремния. Точный механизм образования алмазов в данном методе пока не уточнён. Предположительно, температура оказывает влияние на движение углерода к центру тигля, где он кристаллизуется и превращается в алмазную структуру. Отмечается, что у нового метода есть и свои недостатки. Одна из проблем заключается в том, что получаемые таким способом алмазы очень малы — в сотни тысяч раз меньше тех, которые выращиваются методом HPHT. Из-за этого их нельзя использовать в качестве носимых драгоценностей. Потенциальное применение этих алмазов в технологических целях, например для полировки и сверления, пока тоже под вопросом. Однако, поскольку процесс протекает при низком давлении, то, по словам Руоффа, он может значительно масштабировать синтез алмазов. В течение нескольких лет мир может получить более четкое представление о возможном коммерческом применении этого метода. Учёные создали недорогой и нетоксичный аккумулятор, который сохранит 80 % ёмкости после 8000 циклов перезарядки

15.05.2024 [23:02],

Анжелла Марина

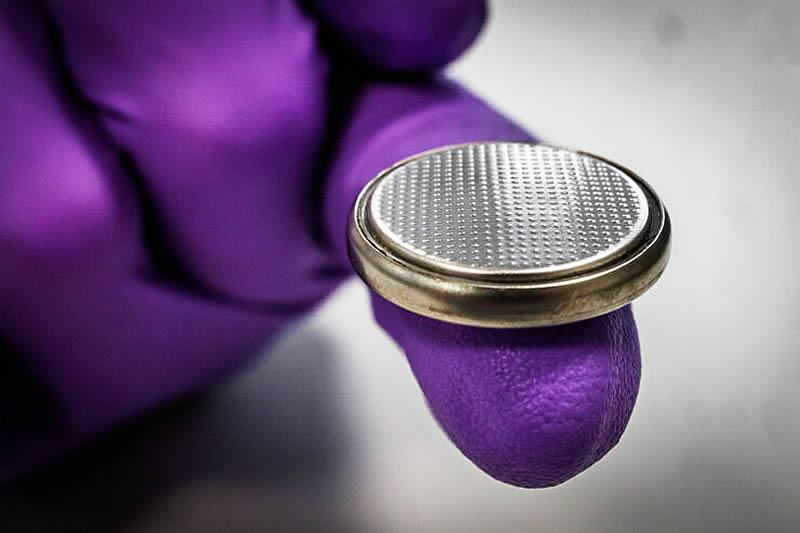

Группа ученых из Университета Линчепинга в Швеции представила инновационную аккумуляторную батарею, способную кардинально изменить доступ к электроэнергии в странах с низким уровнем жизни. Основу новой разработки составляют экономичные и одновременно экологичные материалы из цинка и лигнина.

Источник изображения: Thor Balkhed/liu.se Как отмечает автор исследования, профессор Лаборатории органической электроники Реверант Криспин (Reverant Crispin), солнечные панели уже активно применяются в бедных тропических странах. Однако с наступлением сумерек люди вновь остаются без электричества, что сильно ограничивает развитие этих регионов. С помощью же новой технологии можно накапливать избыточную энергию днём и затем использовать ее после захода солнца, сообщает сайт Liu.se. Новая перезаряжаемая батарея обещает стать дешевой и экологически чистой альтернативой литийионным аккумуляторам. Она может выдерживать более 8000 циклов перезарядки, сохранив около 80 % своей емкости. По плотности энергии новинка сопоставима со свинцово-кислотными батареями, но без использования токсичного свинца. Кроме того, она может сохранять заряд около недели, что намного дольше в сравнении с другими типами аккумуляторов. Главная проблема цинковых батарей состоит в их низкой стабильности из-за взаимодействия цинка с водой в электролите, что приводит к выделению водорода и образованию дендритов. Чтобы стабилизировать работу цинкового электрода, ученые использовали специальный водно-полимерный электролит на основе полиакрилата калия (суперабсорбент, SAP), благодаря чему новая батарея демонстрирует очень высокую стабильность при заряде-разряде. При этом стоимость одного цикла использования такой батареи значительно ниже, чем у литийионных аналогов.

Reverant Crispin and Ziyauddin Khan, Источник изображения: Thor Balkhed/liu.se «Хотя литийионные батареи полезны при правильном обращении, они могут быть взрывоопасными, их сложно перерабатывать и это проблематично с точки зрения экологии, — говорит Зияуддин Хан (Ziyauddin Khan), второй автор исследования. — Таким образом, наша батарея предлагает альтернативу, где плотность энергии не имеет решающего значения». В настоящее время разработанные опытные образцы имеют небольшие размеры. Однако утверждается, что по этой технологии можно создавать более крупные экземпляры размером с автомобильные аккумуляторы. Разработка новой перезаряжаемой цинко-лигниновой батареи финансировалась рядом шведских научных фондов и государственных программ. Считается, что эта экологичная и недорогая технология имеет большой потенциал для того, чтобы стать альтернативой литий-ионным батареям в будущем. Криспин также отмечает, что Швеция, как инновационная страна, может помочь другим государствам внедрять «зеленые» технологии энергообеспечения, чтобы избежать ошибок на этапе строительства инфраструктуры, что может «привести к климатической катастрофе». Термоядерный рекорд: токамак WEST шесть минут удерживал плазму при 50 млн °C

07.05.2024 [23:25],

Анжелла Марина

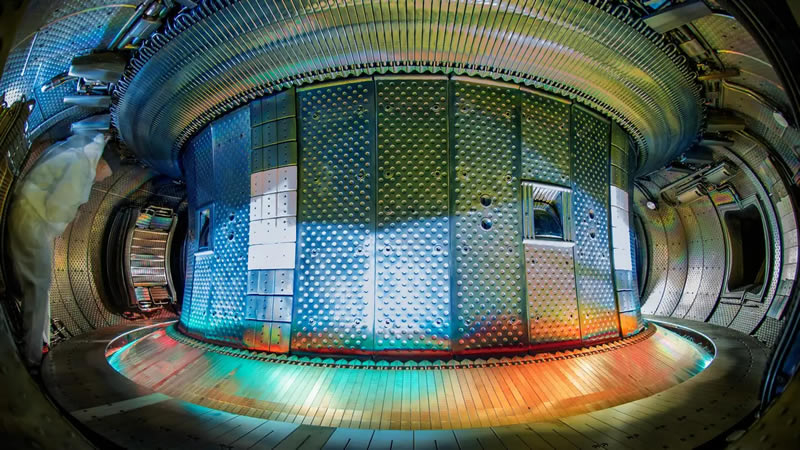

Французский токамак WEST установил новый рекорд — он удерживал плазму с температурой около 50 млн градусов Цельсия в течение 6 минут. Это стало возможным благодаря использованию внутренней облицовки реактора вольфрамом — металлом с чрезвычайно высокой температурой плавления в 3420 °C.

Источник изображение: Токамак WEST/CEA-IRFM Ранее токамаки (тороидальная камера с магнитными катушками) использовали углеродную облицовку, которая ограничивала время удержания и температуру плазмы. Вольфрам же позволяет достичь более высокой плотности и температуры плазмы, необходимых для поддержания термоядерной реакции. В ходе последнего эксперимента WEST затратил на запуск термоядерной реакции 1,15 ГДж энергии, сообщает издание Quartz. «Это прекрасные результаты, — сказал Ксавье Литаудон (Xavier Litaudon), ученый из Французской комиссии по атомной энергии (CEA). — Мы достигли стационарного режима, несмотря на сложные условия из-за этой вольфрамовой стенки». Исследователи из Принстонской лаборатории физики плазмы (Princeton Plasma Physics Laboratory, PPPL) принимали участие в экспериментах на WEST, используя детекторы рентгеновского излучения для измерения параметров плазмы. По их словам, вольфрамовая среда намного сложнее для работы по сравнению с углеродом, но зато открывает больше перспектив. До сих пор ни одна установка не могла удерживать столь горячую плазму столь длительное время. А ведь именно температура и время удержания являются ключевыми параметрами на пути к практическому использованию термоядерной энергии. Чем выше температура и чем дольше она поддерживается, тем больше шансов запустить самоподдерживающуюся термоядерную реакцию. Это достижение имеет важное значение для разработки коммерчески жизнеспособного термоядерного реактора. В отличие от традиционных АЭС, использующих деление ядер урана, в термоядерном реакторе происходит слияние легких атомных ядер с выделением колоссальной энергии. Потенциально это может дать практически неисчерпаемый источник энергии без радиоактивных отходов. Однако на пути к коммерциализации термоядерной энергетики еще стоит много трудностей. Нужно решить проблемы устойчивого удержания плазмы, её нагрева до температур в десятки и сотни миллионов градусов, эффективной передачи выделяемой энергии. Поэтому каждое новое достижение в этой области имеет большое значение. Интересно, что не так давно рекорд по времени удержания плазмы, в более чем в 100 миллионов градусов в течение 20 секунд, поставил корейский токамак KSTAR, заменив углеродный дивертор на вольфрамовый, который удвоил предел теплового потока реактора. Хотя практическое применение энергии термоядерного синтеза еще далеко, однако каждое подобное достижение приближает нас к заветной цели — чистому и практически неисчерпаемому источнику энергии, а роль вольфрама в этом может оказаться незаменимой. Новая статья: Он вам не силикон! Часть третья: через нанотрубки к волшебным пузырькам

06.05.2024 [00:03],

3DNews Team

Данные берутся из публикации Он вам не силикон! Часть третья: через нанотрубки к волшебным пузырькам Япония и Евросоюз углубят сотрудничество в сфере разработки передовых материалов

31.03.2024 [07:47],

Алексей Разин

Альтернативная энергетика, высокопроизводительные вычисления и электротранспорт — все эти сферы деятельности для сохранения своего прогресса нуждаются в новых материалах. Власти Евросоюза намерены найти взаимовыгодные точки соприкосновения с Японией в сфере материаловедения, и предлагают создать условия для сотрудничества в сфере профильных исследований между двумя регионами.

Источник изображения: Unsplash, ThisisEngineering RAEng Об этом агентству Nikkei стало известно со слов Илианы Ивановой (Iliana Ivanova) — еврокомиссара по вопросам инноваций и исследований. Во многом эта инициатива направлена на повышение суверенитета Евросоюза и Японии с точки зрения доступа к источникам сырья, поскольку в той же отрасли электротранспорта регионы сильно зависят от Китая, поставляющего значительную часть редкоземельных элементов на мировой рынок. Последние, помимо прочего, используются при производстве литийионных тяговых батарей для электромобилей. По словам европейской чиновницы, Япония и ЕС по-прежнему лидируют по признаку количества инноваций в сфере материаловедения. В 2020 году в Европе было инвестировано в соответствующую сферу почти 20 млрд евро, японские инвестиции в эту сферу составили 14 млрд евро. Обе стороны могли бы наладить взаимовыгодное сотрудничество в данной области науки и обмениваться информацией. Инициатива пока получила временное обозначение «Диалог по передовым материалам» (Dialogue on Advanced Materials), она подразумевает взаимодействие научно-исследовательских институтов Европы и Японии. Сферы сотрудничества охватят энергетику, транспорт, строительство и электронику. Одним из перспективных направлений станет совместная разработка натриево-ионных аккумуляторов, которые не только дешевле в производстве традиционных литийионных, но и не содержат редкоземельных металлов, поставляемых из Китая. Снижение зависимости Европы и Японии от Китая по сырьевым направлениям является одной из главных целей предлагаемой инициативы. Ещё одно из направлений касается повышение эффективности работы солнечных панелей, поскольку Европа весьма заинтересована в переходе на возобновляемые источники энергии, а сейчас позиции китайских поставщиков сильны и в этой сфере. Япония и ЕС также готовы способствовать формированию отраслевых стандартов в области материаловедения. Китай усилит поддержку науки и привлечёт иностранные инвестиции для достижения технологического суверенитета

05.03.2024 [13:24],

Алексей Разин

В условиях ужесточаемых санкций США и их союзников китайским компаниям не так просто добиваться успехов в сфере высоких технологий, поэтому власти КНР решили не только увеличить субсидирование национальной науки, но смягчить условия привлечения иностранных инвестиций в приоритетные отрасли экономики Китая. Главная задача всех этих мер — обеспечить технологический суверенитет страны.

Источник изображения: SMIC Власти КНР призвали к общей мобилизации ресурсов для достижения поставленной цели. В свою очередь, правительство готово увеличить субсидирование национальной науки, в текущем году бюджет на поддержку исследовательских проектов в сфере высоких технологий будет увеличен на 10 % до $51,5 млрд. Компаниям, которые демонстрируют хорошие результаты в стратегически важных отраслях китайской экономики, будет предоставляться финансовая поддержка. На поддержку фундаментальных научных исследований в прошлом году в целом власти Китая потратили $458 млрд, что соответствует 2,6 % ВВП страны. Выступая перед китайскими парламентариями, премьер-министр КНР Ли Цян (Li Qiang) заявил, что нужно мобилизовать не только научные ресурсы, но и привлечь к этому процессу негосударственные источники, чтобы добиться прорыва в ключевых технологических сферах. Одновременно предлагается упростить доступ иностранных инвесторов на китайский рынок, чтобы обеспечить приток капитала в сферу естественных наук и производства высокотехнологичной продукции. Квантовые вычисления, искусственный интеллект, медицина и биотехнологии, аэрокосмическая сфера — вот те области китайской экономики, в которые власти страны желают упростить доступ иностранного капитала. Попутно планируется разработать меры поддержки молодых учёных в приоритетных отраслях и привлечения в них новых кадров. Новая статья: От плавников к кольцам и далее к КМОП: перипетии транзисторной эволюции

30.12.2023 [00:00],

3DNews Team

Данные берутся из публикации От плавников к кольцам и далее к КМОП: перипетии транзисторной эволюции Учёные открыли новый тип сверхпроводимости в экзотическом материале, похожем на кристалл-сэндвич

22.12.2023 [23:49],

Николай Фрей

Группа физиков из Университета Вашингтона и Министерства энергетики США (DOE), похоже, открыла новую, контролируемую разновидность сверхпроводимости в экзотическом материале, похожем на кристалл. Его сверхпроводимость можно менять в зависимости от приложенной к нему деформации, вплоть до полного отключения. Одновременно с этим, по всей видимости, был побит рекорд по тому, насколько «горячим» может быть сверхпроводник с полевым эффектом, прежде чем он потеряет способность проводить электричество, не встречая никакого сопротивления.

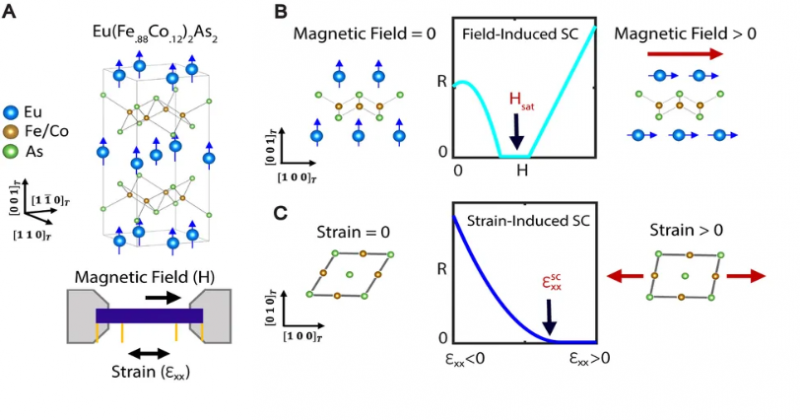

Источник изображения: Henry Mühlpfordt, Wikipedia В научной статье, опубликованной в журнале Science Advances, описывается синтетический кристаллоподобный сэндвич из ферромагнитного (европий) и сверхпроводящего материалов (арсенид железа), который демонстрирует возникающую сверхпроводимость при помещении вблизи достаточно сильного магнитного поля. Легированный кристалл EuFe2As2, а именно так называется материал из-за добавления молекул кобальта в процессе синтеза, использует преимущества сильного ферромагнетизма европия (Eu), чередующегося со сверхпроводящими слоями FeAs (арсенида железа) в конфигурации, напоминающей сэндвич. В результате получается так называемый настраиваемый магнитным полем сверхпроводник — его сверхпроводимость можно активировать с помощью внешних магнитных полей. В случае легированного кристалла EuFe2As2 (с использованием специализированного оборудования и комбинации рентгеновских методов) исследовательская группа показала, как правильно выровненное внешнее магнитное поле уравновешивает магнитные поля, исходящие от ферромагнитных европиевых слоёв. Это позволяет переориентировать их — и как только первоначально хаотичные магнитные поля становятся параллельными сверхпроводящим, возникает состояние материи с нулевым сопротивлением. Но у легированного кристалла EuFe2As2 есть ещё одно интересное свойство: его сверхпроводящие способности можно отключить даже в достаточно сильном магнитном поле. Всё, что для этого нужно, — деформировать материал с помощью криогенного тензорезистора — приложить давление с одной стороны (одноосное) с помощью специального промышленного поршня, сертифицированного для научных измерений. При этом изменяется степень сопротивления электронов при прохождении через него. При определённых уровнях деформации сверхпроводимость синтетического материала может быть повышена настолько, что для перехода в сверхпроводящее состояние не требуется внешнее магнитное поле. Но после определённого момента даже избыточное давление уже не позволяет запустить процесс.

Легированный кобальтом EuFe2As2 состоит из слоев ферромагнитных атомов (синий) и сверхпроводящих атомов (золотой). (B) Приложение небольшого магнитного поля вызывает сверхпроводимость, а (C) приложение деформации может вызывать или подавлять сверхпроводимость. Источник изображения: Argonne National Lab / University of Washington Исследователи отметили трудности в процессе синтеза. Так, группа не смогла определить, что помешало получить в результате синтеза стабильные образцы EuFe2As2, легированного кобальтом; вместо этого они сообщили о «значительной вариативности образцов», где под вариативностью понимается наличие или отсутствие сверхпроводимости, вызванной полем. Исследователи также указали, что трудности, скорее всего, возникли на этапе легирования кобальтом, что подтверждает, насколько сложно контролировать квантовые процессы (например, химические реакции) на уровне точности, которого требуют некоторые из этих синтетических материалов, являющихся носителями сверхпроводимости. Тонкие, субатомные изменения и взаимодействия элементов — это действительно всё, что требуется для превращения материала из полупроводника в сверхпроводник. Но за этой простотой скрывается сложное взаимодействие элементов, частиц и субатомных частиц, спинов, магнитных полей и многих других параметров, которые должны быть строго такими, как нужно — или, в случае с образцами в исследовании, находится при температуре между 4 и 10 Кельвинами. Такой уровень разрешения и контроля за моментом «выключения» сверхпроводимости (что то же самое, что и момент «включения», но в особом, квантовом смысле) должен дать бесценные сведения о квантовой физике сверхпроводимости. По крайней мере, вновь открытый сверхпроводник может стать испытательным стендом для лучшего понимания самой сверхпроводимости. Исследование подводит к возможности увидеть молекулярный переход от обычной материи к её сверхпроводящей фазе и должна повысить нашу способность контролировать этот эффект и извлекать из него дальнейшую пользу. К примеру, это открытие может найти применение в сверхпроводящих цепях для промышленной электроники следующего поколения. Власти США создадут 31 «наукоград» для развития перспективных технологий

24.10.2023 [08:00],

Алексей Разин

Так называемый «Закон о чипах» США подразумевает выделение государственных субсидий не только на строительство предприятий по выпуску полупроводниковой продукции, но и на стимулирование разработок в различных отраслях. Сейчас американские чиновники уже выделили 31 «точку роста» на карте США, которая получит целевые субсидии.

Источник изображения: Intel Как подчеркнула в ходе общения с прессой министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo), по информации Reuters, перед властями страны стоит задача диверсифицировать центры работы над инновациями по географическому признаку, хотя сейчас они сконцентрированы преимущественно в Калифорнии, Сиэтле и Бостоне. «(Существующие инновационные хабы) не отображают полного потенциала нашей страны. Они не позволяют захватить рынок за счёт великолепных идей», — пояснила Джина Раймондо. Новые технопарки будут сосредоточены на широком спектре технологических областей, включая квантовые вычисления, искусственный интеллект, чистую энергетику, медицину и биотехнологии. Финансируя более мелкие хабы в регионах страны, власти США рассчитывают привлечь деньги частного сектора в развитие отраслей, связанных с выпуском тяговых батарей для электромобилей, полупроводниковых компонентов и источников «чистой» энергии. Из 370 претендентов был отобран 31 региональный хаб, который сможет получать субсидии со следующего года в размере до $75 млн в год. В общей сложности правительство США хочет в следующем году выделить на поддержку региональных инноваций $500 млн, охватив субсидиями от 5 до 10 штук из 31 хаба. Некоторые из этих технопарков находятся в Монтане, Висконсине, Нью-Йорке, Вермонте, Неваде, Иллинойсе и даже Пуэрто-Рико. Помимо полупроводникового направления, будут финансироваться альтернативная энергетика, добыча и переработка минералов, биотехнологии, искусственный интеллект и квантовые вычисления. Многие из хабов будут расположены в небольших городах. По словам министра торговли США, это позволит людям не менять место жительства ради получения хорошей работы. Хабы в Вашингтоне и Айдахо будут концентрироваться на создании новых конструкционных материалов для производства более экономичных авиалайнеров, хаб в Оклахоме займётся созданием систем автопилота для сельского и коммунального хозяйства, а в Висконсине будет создаваться программа индивидуальной медицинской помощи. При этом не факт, что все из 31 хаба по итогу получат государственное финансирование. Если парламентарии одобрят выделение дополнительного бюджета на субсидирование инновационных хабов в США, то они получат ещё $4 млрд в дополнение к уже выделенным $500 млн. Новая статья: Программируемая материя и 4D-печать: приближение к «умной пыли»

18.09.2023 [00:22],

3DNews Team

Данные берутся из публикации Программируемая материя и 4D-печать: приближение к «умной пыли» Новая статья: «Википедия», подвинься! Подборка научных электронных журналов различной тематики и направленности

18.07.2023 [00:00],

3DNews Team

Данные берутся из публикации «Википедия», подвинься! Подборка научных электронных журналов различной тематики и направленности Российская автоматическая лунная станция «Луна-25» прошла наземные испытания — её запуск состоится в августе

13.07.2023 [12:36],

Руслан Авдеев

Завершены наземные испытания нового российского космического аппарата — автоматической станции «Луна-25», которая предназначена для первого в истории современной России полёта на Луну с посадкой на поверхность небесного тела. Запуск «Луны-25» запланирован на август 2023 года.

Испытания «Луны-25». Источник изображения: Институт космических исследований РАН Как сообщают в пресс-службе НПО имени С. А. Лавочкина, изготовившего станцию, завершены не только наземные испытания самого аппарата — наземный комплекс управления также готов к миссии. Вероятность успеха «Луны-25» оценивается в не менее чем 80 %. Как сообщает ТАСС, в ходе миссии «Луна-25» автоматическую зонд-станцию отправят для исследований в районе южного полюса спутника Земли. Учёные рассчитывают организовать посадку вблизи кратера Богуславского. Ранее в ГК «Роскосмос» сообщали, что старт миссии пришлось перенести с июля на август 2023 года. Утверждается, что такие меры приняты для достижения необходимой надёжности реализации проекта. В частности, речь шла об обеспечении «устойчивой работы наземных средств управления» в ходе коррекций с Земли и на этапе посадки модуля на поверхность Луны. Как сообщает сайт Института космических исследований РАН, основными целями миссии «Луна-25» являются непосредственно полёт до Луны, мягкая посадка в её Южной приполярной области, проверка работы аппарата на поверхности и его выживания лунной ночью для обеспечения работы бортовой и научной аппаратуры в течение года, а также исследование состава и строения реголита и экзосферы спутника Земли дистанционными и контактными методами. В Техасе стартовала миссия CHAPEA, организованная NASA — она имитирует выживание на марсианской базе в течение года

26.06.2023 [08:43],

Руслан Авдеев

Четыре «аналоговых астронавта», как их называют в NASA, проведут следующие 12 месяцев на закрытой имитации марсианской базы в рамках миссии Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA). В течение года за их состоянием и другими показателями будут дистанционно наблюдать учёные — это очень поможет в создании реальной базы на Марсе, когда придёт соответствующее время.

Брокуэлл, Хастон и Джонс. Источник изображения: NASA Первый эксперимент Mission 1 уже начался 26 июня (в 02:30 по московскому времени, 19:30 EDT 25 июня). Расположенная в Техасе база площадью 158 м2 представляет собой отпечатанную на 3D-принтере конструкцию, которую «аналоговые астронавты» не будут покидать приблизительно в течение года, за исключением случаев, когда им понадобится выполнять «прогулки по Марсу» в закрытой «песочнице» площадью 111 м2 — до 7 июля 2024 года. Всего люди проведут в изоляции 378 дней. Проводятся и другие эксперименты подобного рода, в ходе которых собираются ценные данные.

Источник изображения: NASA К потенциальным участникам команды при отборе предъявлялись серьёзные требования — они должны были иметь научную степень в одной из различных дисциплин, а также профессиональный опыт, соответствующий образованию, опыт пилотирования или военную подготовку. Кроме того, участникам предстояло пройти ряд физических и психологических тестов. Руководителем миссии является Келли Хастон (Kelly Haston), занимающаяся изучением заболеваний человека, инженер-строитель Росс Брокуэлл (Ross Brockwell) будет выполнять функции бортинженера, а Натан Джонс (Nathan Jones) является медицинским специалистом. Наконец, Анка Селариу (Anca Selariu) служит микробиологом в морской пехоте США и будет выполнять роль научного сотрудника. Участникам миссии не просто придётся выживать вместе в замкнутом помещении более года, но и адаптироваться к некоторым изменениям в «сценарии». Известно, что астронавтов ограничат в ресурсах и создадут им «реалистичные», насколько это возможно, условия — количество продуктов питания будет лимитировано, связь будет осуществляться с задержкой, будет возникать «непредвиденные обстоятельства» различного характера. Контроль миссии будет осуществляться круглосуточно, но сообщения от базы Mars Dune Alpha будут приходить через 22 минуты — именно столько будет уходить у настоящих марсианских колонистов для связи с Землёй. Команда будет употреблять в пищу специально приготовленную еду длительного хранения. К счастью, поскольку имитировать марсианскую гравитацию в 38 % земной невозможно, использовать специальный туалет не придётся. Кроме того, команда будет придерживаться земного, а не марсианского времени. Как известно, если на Земле сутки длятся 24 часа, то на Красной планете местные дни — «солы», длятся приблизительно 24 часа 39 минут 35 секунд. В остальном команда CHAPEA будет жить точно так же, как жила бы на Марсе — принимая участие в специальных мероприятиях, проводя «научные исследования» и поддерживая работу системы жизнеобеспечения, а также выращивая свежие продукты. Кроме того, людям будут регулярно создавать проблемы, на которые им придётся реагировать, хотя какие именно — в NASA не уточняют. Эксперимент далеко не первый в США. Например, ещё в 2017 году организовали «изоляционный» проект HI-SEAS на Гавайях, а в прошлом году в NASA сообщили, что будут использовать для тренировок виртуальную реальность на движке Unreal Engine 5. |