|

Опрос

|

реклама

Быстрый переход

В США в продажу поступила «супердревесина» — в строительстве она заменит сталь

15.10.2025 [12:41],

Геннадий Детинич

В США для строительных работ начали предлагать необычайно плотные и твёрдые древесные материалы, которые способны конкурировать со сталью. «Супердревесина» в 10 раз превосходит сталь по соотношению прочности к весу и может применяться даже при строительстве небоскрёбов. Но пока она послужит материалом для внешних работ, обещая через год появиться внутри домов и квартир.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews Производством необычного материала из обычной древесины занялась компания InventWood из Мэриленда. Первый завод для выпуска материала Superwood был запущен в мае 2025 года. Разработка материала стартовала более десяти лет назад под руководством учёного-материаловеда Лянбина Ху (Liangbing Hu), соучредителя компании и профессора Йельского университета. Изначально работая в Центре инноваций материалов Университета Мэриленда, Ху экспериментировал с переработкой древесины, включая создание её прозрачной версии путем удаления лигнина. Однако основной целью учёного было усилить целлюлозу — самый распространенный биополимер на планете, чтобы сделать древесину идеальным строительным материалом. Прорыв произошёл в 2017 году, когда опубликованное в Nature исследование подтвердило превосходство обработанной древесины над большинством металлов и сплавов. «Супердревесину» получают из натуральной древесины путём химической обработки и горячего прессования. Древесину кипятят в смеси воды и специальных химикатов. По словам разработчика процесса — это обычная безопасная пищевая добавка, секрет которой он не раскрывает. Затем древесину прессуют, разрушая пористую структуру и повышая плотность материала. В начале исследований процесс занимал неделю, но теперь — на производстве — всего несколько часов. Компания протестировала метод на 19 породах дерева и бамбуке, подтвердив универсальность подхода. Учёный подчеркивает: материал выглядит и ведет себя как обычная древесина, но значительно прочнее. За годы разработки получено более 140 патентов, что, наконец, сделало Superwood коммерчески доступным продуктом. «Супердревесина» в 20 раз прочнее обычной древесины, в 10 раз устойчивее к вмятинам, непроницаем для грибков и насекомых, а также получила высший рейтинг огнеупорности. Первоначально фокус установлен на наружных работах — террасах и облицовке, а со следующего года — на интерьерах жилых помещений: панелях, полах и мебели. Более того, материал позволит заменить металлический крепёж в мебели, предотвращая поломки мебели из-за выхода из строя металлической фурнитуры.

Источник изображения: InventWood В перспективе рассматривается строительство целых зданий из «супердерева», включая небоскребы. За счёт более лёгкого материала это должно повысить сейсмостойкость и упростить монтаж. Хотя сейчас Superwood дороже древесины, его цель — конкурировать со сталью, в частности, обещая снизить выбросы CO2 на 90 % в процессе производства нового материала. Сегодня уже есть попытки создавать сверхвысотные здания с массовым использованием древесины. Более широкое использование дерева при строительстве небоскрёбов ограничено нормами и традициями, которые необходимо менять, уверены учёные. «Супердревесина» потенциально способна изменить строительную отрасль. Климатическая повестка утонула в клубах чёрного дыма от угольных электростанций на службе ИИ

11.10.2025 [15:26],

Геннадий Детинич

Высокие цены на газ и растущий спрос на искусственный интеллект вынуждают операторов дата-центров возвращаться к самому грязному виду топлива — каменному углю. Это подрывает прежнюю климатическую повестку, ориентированную на развитие возобновляемой энергетики.

Источник изображения: ilmantas Bekesius/unsplash.com Согласно докладу аналитиков компании Jefferies, предоставляющей финансовые услуги, операторы центров обработки данных стремятся без промедления подключать к электросетям постоянно растущие новые мощности, что в обозримом будущем — в период с 2026 по 2028 год — приведёт к стремительному росту нагрузки на сети и мировую энергетику в целом. Прогнозируемый всплеск потребления электричества уже вылился в рост генерации угольными электростанциями, которая с начала года увеличилась почти на 20 %. «Мы повышаем нашу оценку выработки электроэнергии на угольных электростанциях примерно на 11 % (из-за более высокой загрузки станций) и сохраняем этот показатель на высоком уровне до 2027 года благодаря выгодным ценам на [угольное] топливо по сравнению с газом (особенно для существующего парка оборудования)», — сказано в отчёте Jefferies. Сигналы о таком развитии событий появлялись ещё год назад и даже раньше. Аналитики предупреждали, что растущий спрос на электроэнергию из-за увеличения количества центров обработки данных в США может превысить доступные генерирующие мощности, что потенциально приведёт к продлению сроков эксплуатации угольных электростанций, которые либо уже были остановлены, либо готовились к закрытию. Так, в Омахе крупная энергетическая компания отменила планы по прекращению сжигания угля для производства электроэнергии, сославшись на необходимость обслуживания близлежащих центров обработки данных. Компания пришла к выводу, что вывод из эксплуатации угольных генераторов на электростанции в Северной Омахе может привести к дефициту электроэнергии в регионе из-за растущих потребностей этих объектов в энергии. Такой разворот, очевидно, будет иметь последствия для окружающей среды. Продолжение сжигания угля влияет на качество воздуха вблизи электростанций и препятствует глобальным усилиям по сокращению выбросов парниковых газов. В своё время экологическая организация Greenpeace назвала уголь «самым грязным и загрязняющим окружающую среду способом производства энергии». Как пояснили аналитики Morgan Stanley в отчёте за 2024 год, к 2030 году центры обработки данных по всему миру будут выбрасывать в атмосферу 2,5 млрд тонн парниковых газов — в три раза больше, чем если бы ИИ не существовал. Газовые генераторы долгое время были предпочтительным вариантом для обеспечения энергией строящихся центров обработки данных, особенно с учётом того, что их можно размещать непосредственно на территории ЦОД для локальной генерации. Однако из-за текущих цен на газ этот вариант стал менее привлекательным с точки зрения стоимости топлива. Как отмечает Financial Times, операторы ЦОД не ставят перед собой цель мешать «зелёной» энергетике. Просто уже на этапе проектирования объектов они отдают предпочтение тем источникам энергии, которые наиболее доступны на начальном этапе строительства. Если это позволяет как можно скорее ввести объекты в эксплуатацию, компании готовы использовать «грязное» электричество, но при этом остаются открыты для перехода на возобновляемые источники, если это не повлечёт дополнительных расходов. Текущая ситуация в сфере федеральной политики создаёт дополнительные трудности для внедрения возобновляемых источников энергии. Администрация Трампа (Trump) приняла меры, негативно влияющие на развитие зелёной энергетики, в том числе заморозила процесс утверждения проектов в сфере ветроэнергетики и объявила об ограничениях на новые проекты в солнечной и ветряной энергетике. Чиновники ссылаются на проблемы с землепользованием и высокие затраты. Такая политика противоречит предыдущим исследованиям, показывающим, что возобновляемые источники энергии могут обеспечивать работу центров обработки данных с меньшими затратами, чем ископаемое топливо или новые технологии — например, малые модульные реакторы (ММР), которые привлекают всё больше внимания, несмотря на то что пока практически не испытаны. Впрочем, в данный момент Вашингтон не принимает во внимание никакую критику своей позиции. В прошлом месяце министр внутренних дел США Дуг Бургэм (Doug Burgum) выступил на мероприятии, посвящённом газовой промышленности, и заявил: «Настоящая экзистенциальная угроза сейчас заключается не в степени изменения климата, а в том, что мы можем проиграть гонку вооружений в сфере ИИ, если у нас не будет достаточно ресурсов». Аналогичным образом министр энергетики Крис Райт (Chris Wright) заявил на энергетической конференции в марте: «Администрация Трампа будет относиться к изменению климата как к глобальному физическому явлению, которое является побочным эффектом построения современного мира». Китайцы модифицировали микробов для превращения CO₂ из морской воды в пластик, продукты и топливо

07.10.2025 [10:39],

Геннадий Детинич

В воде морей и океанов растворено в 150 раз больше углекислого газа, чем в атмосфере. Это ведёт не только к изменению климата, но и к уничтожению биоразнообразия в чрезмерно подкисленной углекислотой воде мирового океана. Проблему извлечения CO₂ из морской воды решает множество учёных. Главный вопрос: как сделать это максимально дёшево? У команды исследователей из Китая есть свой ответ — модифицированные микробы.

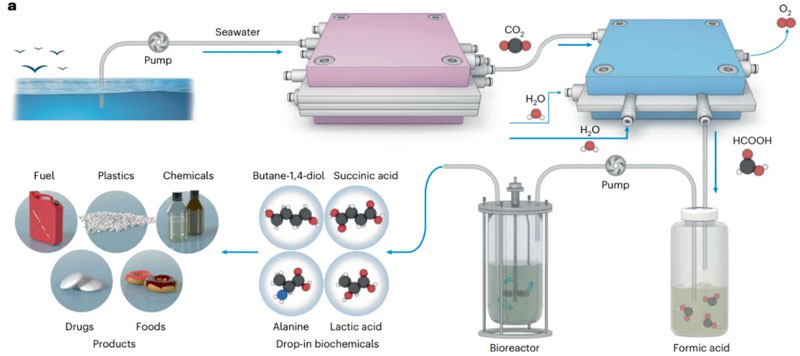

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews Организация Climate Interventions считает, что сегодня удаление одной тонны CO₂ из морской воды, например методом электролиза, стоит $373. Учёные из Китайской академии наук (CAS) и Университета электронных наук и технологий Китая (University of Electronic Science and Technology of China) предлагают в будущем снизить эту стоимость до $230 за тонну. Эффективность предложенной ими цепочки по прямому удалению углекислого газа из морской воды достигает 70 % и требует всего лишь 3 кВт·ч на каждый килограмм CO₂. При этом на выходе получается продукт, который может быть использован для производства топлива, лекарств, продуктов питания и биоразлагаемого пластика. В предложенной китайцами технологической цепочке по извлечению CO₂ вода берётся прямо из моря или океана. На первом этапе она подкисляется, что ведёт к интенсивному выделению углекислого газа. После этого вода восстанавливается и сбрасывается обратно, а углекислый газ направляется на дальнейшую обработку. Из CO₂ в реакторе с катализатором на основе висмута получают муравьиную кислоту — богатый углеродом источник питания для микробов. Её подают в реактор с модифицированными микроорганизмами Vibrio natriegens.

Источник изображения: Nature Catalysis 2025 Микробы в процессе жизнедеятельности, питаясь муравьиной кислотой, вырабатывают янтарную кислоту, которая служит основой для множества полезных процессов. В частности, из янтарной кислоты производят биоразлагаемый пластик, топливо, различные химические соединения и аминокислоты, что делает её применимой для создания продуктов питания и лекарственных препаратов. Предложившая эту технологическую цепочку группа рассматривает варианты масштабирования техпроцесса и рассчитывает в течение нескольких лет довести его до коммерческого уровня. Решительные действия и наука спасли озоновый слой, но ускорили глобальное потепление

16.09.2025 [15:08],

Геннадий Детинич

16 сентября 2025 года отмечается Всемирный день охраны озонового слоя. Наука и общество приложили к восстановлению озонового слоя планеты так много усилий, что результат возымел действие — отмечено повсеместное восстановление его толщины и зарастание озоновых дыр над полюсами Земли. Но цена оказалась высокой — ею стало ускорение процессов глобального потепления, с чем придётся разбираться в дальнейшем.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews Озоновый слой — это тонкий слой газа, расположенный на высоте от 10 до 50 км над поверхностью Земли в стратосфере. По данным Агентства по охране окружающей среды, этот слой действует как естественный щит, поглощая большую часть солнечного ультрафиолетового излучения класса В, которое представляет собой высокоэнергетический свет, способный вызывать рак кожи, катаракту, подавление иммунитета и повреждение ДНК. Кроме того, такие культуры, как рис и соя, также уязвимы, поскольку чрезмерное воздействие ультрафиолетового излучения может снизить урожайность, что будет угрожать продовольственной безопасности человечества. В 1970-х годах ученые Марио Молина (Mario Molina) и Ф. Шервуд Роуленд (F. Sherwood Rowland) обнаружили, что хлорфторуглероды (ХФУ), используемые в аэрозольных баллончиках, холодильниках и пенообразователях, расщепляют молекулы озона. Например, один атом хлора в молекуле ХФУ может разрушить более 100 000 молекул озона, прежде чем будет нейтрализован. В 1985 году открытие озоновой дыры в Антарктике подтвердило угрозу потери озонового слоя. Под эгидой ООН в рамках Венской конвенции и Монреальского протокола был осуществлён поэтапный отказ от большинства озоноразрушающих веществ в промышленности и быту. Предметы повседневного обихода, такие как лаки для волос, холодильники и кондиционеры, были переработаны с целью исключения ХФУ и аналогичных химических веществ. Это стало одним из примеров того, как наука может направлять глобальную политику. По данным Всемирной метеорологической организации, озоновый слой должен восстановиться во всем мире до уровня 1980 года к 2040 году, к 2045 году в Арктике и к 2066 году над Антарктидой. Тем не менее, глобальные проблемы с разрушающими озон веществами остаются не решёнными, более того, гидрофторуглероды (ГФУ), которые являются основными заменителями вредных для озона ХФУ, хотя не разрушают озоновый слой, но являются чрезвычайно мощными парниковыми газами, потенциал влияния которых на процессы глобального потепления в тысячи раз выше, чем у СО2. Сегодня ГФУ повсеместно используются в холодильной технике, системах кондиционирования воздуха и аэрозолях. Существует несколько возможностей снизить содержание ГФУ и все они, так или иначе, обязаны иметь низкое воздействие на процесс глобального потепления. Например, речь может идти о замене газов в установках на углекислый газ или пропан, а также другие, подходящие. Наконец, повышение энергоэффективности во всех областях жизни и производства напрямую снизит зависимость от использования ГФУ в системах кондиционирования. Тем самым общество выходит на новый путь борьбы с климатическими изменениями, на котором усилия по сохранению озонового слоя и снижение темпов глобального потепления должны идти рука об руку. Это потребует расширения международных программ и соответствующих климатических инициатив. Запланированный в ООН пакет изменений в случае успеха может предотвратить глобальное потепление на 0,5°C к концу столетия, а в сочетании с энергосберегающим охлаждением потепление может быть замедлено почти вдвое. Всемирный день борьбы за сохранение озонового слоя доказывает, что глобальное сотрудничество работает. Благодаря научно обоснованной политике озоновый слой восстанавливается, и человечество избежало катастрофы в области общественного здравоохранения. Изменение климата сегодня требует такой же срочности. Важна каждая доля градуса. Важно каждое действие, будь то сокращение выбросов ГФУ, инвестиции в устойчивое охлаждение или привлечение правительств к ответственности за выполнение обязательств в области изменения климата. Европа закрепила космическую независимость: состоялся второй коммерческий запуск тяжёлой ракеты Ariane 6

13.08.2025 [15:36],

Геннадий Детинич

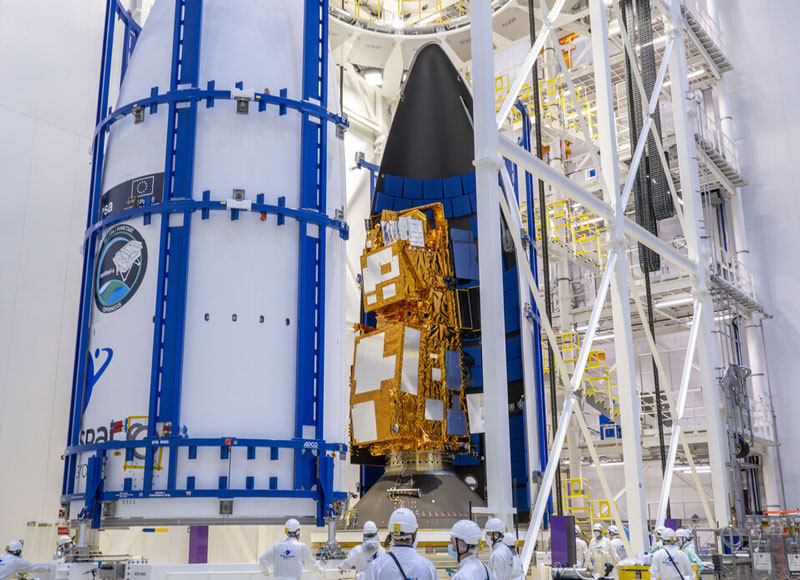

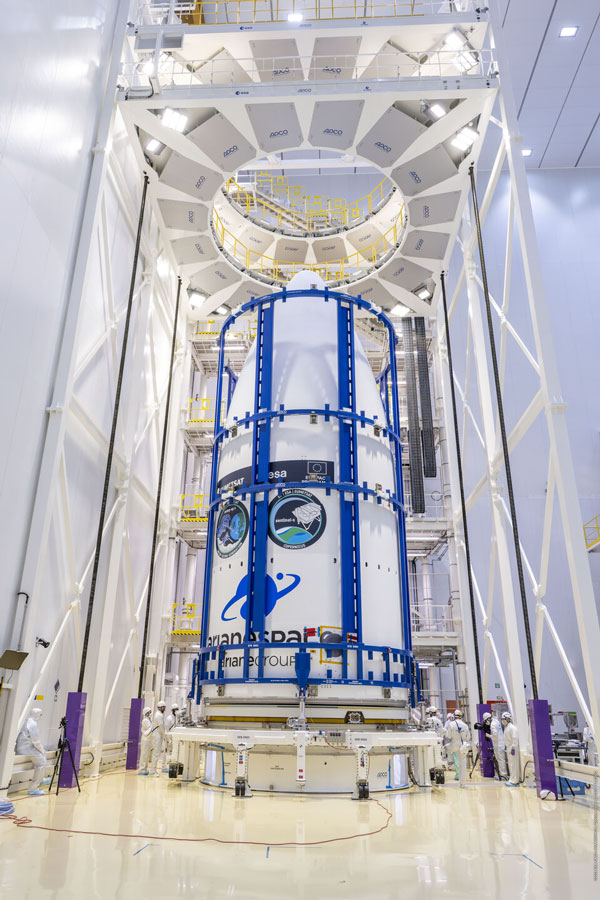

13 августа 2025 года в 03:37 по московскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане ракетой Ariane 6 был успешно выведен на орбиту спутник MetOp-SG-A1 — первый в серии метеорологических аппаратов нового поколения. Для новейшей тяжёлой европейской ракеты Ariane 6 запуск стал третьим в её истории и вторым коммерческим. Европейцы набирают скорость и намерены в этом году запустить ещё четыре ракеты, включая одну в максимальной конфигурации.

Источник изображений: ESA Запуск первого спутника MetOp-SG с прибором Sentinel-5A стал знаковым днём для европейской космонавтики. Спутник отозвался через два часа после старта ракеты, раскрыл солнечные панели и начал заряжать аккумуляторы. Платформа MetOp-SG-A1, открывающая новую эру мониторинга погоды и климата, продолжает успехи первого поколения спутников MetOp. В дополнение к пяти приборам второго поколения он оснащён спектрометром Copernicus Sentinel-5, предназначенным для сбора данных о загрязнении воздуха, озоне и парниковых газах, влияющих на климат. Показания платформы обещают значительно улучшить качество прогнозов погоды и мониторинга окружающей среды. Миссия MetOp-SG является началом амбициозного проекта, который будет включать три пары спутников типов A и B. Они будут работать в тандеме на протяжении как минимум 20 лет. Спутники типа A, такие как MetOp-SG-A1, оснащены шестью высокотехнологичными приборами, включая инфракрасные и микроволновые датчики, мультиспектральный радиометр и спектрометр Sentinel-5. Спутники типа B, запуск первого из которых запланирован на 2026 год, будут включать скаттерометр и другие инструменты для измерения альбедо, облаков и ветра. Такое сочетание позволит проводить комплексные наблюдения за атмосферными явлениями, обеспечивая данные для метеорологических служб и климатических исследований.  Проект MetOp-SG родился в результате тесного сотрудничества между Европейским космическим агентством (ЕКА) и Eumetsat при поддержке Европейской комиссии и европейской космической промышленности. ЕКА отвечает за разработку спутников, в то время как Eumetsat управляет ими и занимается распространением данных. Миссия поможет повысить устойчивость Европы к экстремальным погодным явлениям, которые в последние десятилетия унесли тысячи жизней и нанесли значительный экономический ущерб. Спектрометр Sentinel-5 на борту MetOp-SG каждые 100 минут будет предоставлять глобальные данные о составе атмосферы, включая озон, диоксид азота, метан и другие газы, а также информацию об аэрозолях и ультрафиолетовом излучении. Эти данные будут передаваться в службы Copernicus для мониторинга атмосферы и климата, помогая властям принимать обоснованные решения. Уникальной особенностью спутников MetOp-SG является их способность к активной утилизации: они оснащены двигателями для контролируемого схода с орбиты по завершении миссии, что снизит уровень космического мусора.  Запуск MetOp-SG-A1 стал первым вкладом Европы в совместную систему с NOAA (Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США), что усиливает глобальное значение миссии. Спутники MetOp-SG, вращающиеся на низкой полярной орбите высотой 800 км, дополнят геостационарные спутники Meteosat, обеспечивая полный охват Земли для метеорологических и климатических наблюдений. Ещё одна миссия NASA под угрозой срыва — потеряна связь с зондом для изучения полярных щелей Земли

06.08.2025 [14:17],

Геннадий Детинич

23 июля в космос на ракете SpaceX Falcon 9 были запущены два зонда миссии NASA TRACERS. Оба аппарата полностью идентичны. Они должны были пролетать друг за другом над одним и тем же участком Земли с интервалом в несколько секунд. Это позволило бы оценить динамику переключений линий магнитного поля планеты в так называемых полярных щелях над магнитными полюсами. Однако связь с одним из зондов была потеряна и до сих пор не восстановлена.

Источник изображения: NASA В NASA сообщили, что команда миссии TRACERS (Tandem Reconnection and Cusp Electrodynamics Reconnaissance Satellites) продолжает работы по восстановлению связи со спутником Space Vehicle 1 (SV1), тогда как второй аппарат — Space Vehicle 2 (SV2) — находится в исправном состоянии и перешёл в фазу ввода в эксплуатацию. В агентстве пояснили, что 25 июля на спутнике SV1 возникла проблема с подсистемой питания, в результате чего связь с ним была потеряна. Согласно расчётам, в данный момент аппарат получает недостаточно энергии от солнечных батарей, на которые попадает слишком мало света. Ожидается, что в августе освещённость солнечных панелей улучшится. Именно тогда будет предпринята попытка восстановить связь со спутником. Лишь после восстановления канала связи можно будет получить данные о его состоянии и определить, возможно ли продолжение миссии. Поскольку SV2 функционирует нормально и проходит проверку в соответствии с планом, NASA рассчитывает завершить этап ввода аппарата в эксплуатацию к концу августа. Миссия TRACERS предназначена для изучения явления магнитного пересоединения и его последствий в атмосфере Земли. Это происходит, когда солнечный ветер взаимодействует с магнитным полем планеты. Понимание данного процесса позволит учёным лучше прогнозировать последствия солнечной активности и эффективнее к ним готовиться. Самые короткие дни на Земле в этом году ожидаются летом

05.07.2025 [14:17],

Геннадий Детинич

Сотрудники Международной службы вращения Земли и систем отсчёта (IERS) вычислили дни в этом году, когда Земля максимально ускорит своё вращение. В целом тенденция указывает на замедление скорости вращения нашей планеты, но иногда случаются события, которые вносят разлад в устоявшуюся систему. В данном случае виновной назначили Луну, чьё удаление от Земли заставит планету вращаться быстрее.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews Хотя Земля совершает один полный оборот в среднем за 86 400 секунд, длительность вращения не является неизменной величиной и гуляет в пределах 1–2 мс каждый день. До 2020 года в среднем день на Земле мог быть короче на 1 мс. Но после 2020 года вероятность сокращения средней продолжительности дня на 1,5 мс значительно возросла, что означает ускорение вращения Земли. Парадокс в том, что наша планета имеет историческую тенденцию замедлять вращение. У динозавров продолжительность дня была 23 часа. Ещё через 200 млн лет в сутках будет 25 часов, о чём некоторые давно мечтают. Более того, есть работы, которые связывают глобальное потепление с замедлением скорости вращения Земли, так что 25-часовые сутки могут настать раньше, если это послужит утешением. Локально на ускорение или замедление скорости вращения Земли могут влиять геологические процессы в недрах, землетрясения и даже мегасооружения, меняющие ландшафт планеты. В частности, учёные подсчитали, что китайская гидроэлектростанция «Три ущелья» замедлила скорость вращения планеты на 0,06 мкс. Гравитационное воздействие Луны тоже оказывает своё влияние, и именно оно повлияет на ускорение планеты этим летом. В частности, расчеты говорят, что продолжительность суток сократится примерно на 1,51 мс или даже чуть больше. Это произойдёт 9 и 22 июля, а также 5 августа. Ничего не планируйте на эти дни, всё равно не успеете. Впрочем, «отмазка» на этот случай уже есть и она железобетонная как стена плотины «Трёх ущелий» — просто дни станут короче. Это ускорение вращения планеты не будет рекордным — достижение зафиксировано 5 июля 2024 года, когда средняя продолжительность суток сократилась на 1,66 мс. Но фактические измерения в указанные дни вполне могут превзойти расчёты, установив новый рекорд. Европа построила первый в мире танкер для захоронения CO₂ на дне моря

14.05.2025 [11:31],

Геннадий Детинич

Европа первой в мире шагнула в новую область борьбы с изменением климата. Сегодня на верфи Royal Niestern Sander на севере Нидерландов будет спущен на воду первый в мире танкер для морской транспортировки сжиженного углекислого газа. Судно сможет ежегодно перевозить до 400 тыс. тонн сжиженного CO₂. Газ будет закачиваться в выработанное нефтяное месторождение в Северном море. Это станет первым в мире проектом по коммерческому захоронению парниковых газов.

Источник изображений: INEOS Energy Инвестиционный проект Greensand под управлением Дании был окончательно утверждён в декабре 2024 года. Захоронение углекислого газа, добытого тем или иным способом на континенте (например, в результате прямого улавливания на предприятиях), будет происходить в пустотах бывшего нефтяного месторождения Nini West у побережья Дании — на глубине 1800 м ниже уровня моря. Ожидается, что углекислый газ может быть частично связан с горными породами или просто заперт в недрах Земли на сотни тысяч лет. Уникальный танкер появился в результате партнёрства между международной химической, производственной и энергетической компанией INEOS Energy и нидерландским судовладельцем и оператором Wagenborg Offshore. Захоронение 400 тыс. тонн CO₂ в год станет лишь первой фазой проекта, который, как ожидается, вырастет до 8 млн тонн CO₂ в год к концу десятилетия.  Начало эксплуатации судна ожидается в конце 2025 года или в начале 2026-го. Судно оборудовано уникальными системами охлаждения и контроля сжиженного углекислого газа. Это первый подобный проект в Европе и, возможно, в мире. «Лежачий небоскрёб» The Line в Саудовской Аравии может изменить климат в регионе — и не обязательно в лучшую сторону

10.05.2025 [11:42],

Геннадий Детинич

В Саудовской Аравии начаты несколько масштабных строительных проектов, которые буквально способны повлиять на климат в регионе. Об этом предупредил специалист по климату, интервью с которым опубликовало авторитетное издание Financial Times.

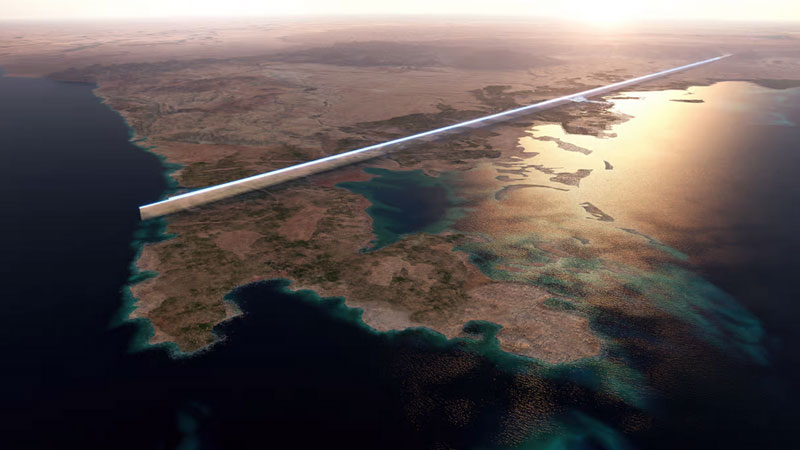

Источник изображений: Neom Гигантский город-здание The Line не зря получил прозвище «лежачий небоскрёб». Это будет город-столица комплекса Neom в Саудовской Аравии. Его длина составит 170 км, а высота — 500 м. Комплекс разместится в непосредственной близости от Суэцкого канала, поскольку обеспечение будущего девятимиллионного мегаполиса ресурсами станет нетривиальной задачей. Это будет гигантский искусственный гребень на поверхности Земли, сверкающий как алмаз. Строение и весь комплекс способны изменить направление ветров в регионе и создать зоны повышенного тепла. Остекление небоскрёбов уже становилось причиной буквально расплавленных автомобилей, припаркованных поблизости — это своего рода расплата за увеличение доли пластика в их конструкции. Однако флоре и фауне региона вокруг Neom это также не пойдёт на пользу. Животные и птицы по соседству могут пострадать и исчезнуть, не говоря уже о нарушении экосистемы пустыни в районе строительства.  Первая очередь объекта длиною 2,5 км и высотой 500 м должна быть завершена к 2030 году, хотя вопросы полного финансирования проекта остаются открытыми. Комплекс сможет вместить 300 тысяч человек. В основном он рассчитан на туристов, которые, по задумке арабских инвесторов, должны стать своеобразной «второй нефтью» — источником прибыли от местных проектов. Помимо комплекса Neom, в ближайшие 2–3 года в Саудовской Аравии также планируется строительство ещё двух мегасооружений — самого высокого в мире 1-километрового небоскрёба JEC Tower и архитектурного комплекса Mukaab, способного вместить до 20 небоскрёбов, сопоставимых по объёму с Empire State Building.  Частично представленные проекты могут также косвенно повлиять на глобальный климат планеты. Так, комплекс Neom ещё не обзавёлся фундаментом, а уже потребляет 20 % мирового объёма стали, необходимой для увязки арматуры под него. Кроме того, в Саудовской Аравии строится гигантский завод по производству бетона, который, в свою очередь, станет крупнейшим потребителем энергии в регионе — и вряд ли это будет энергия солнца или ветра. В Китае пара беспилотников вызвала дождь по требованию — это шаг к управлению погодой

06.05.2025 [14:36],

Геннадий Детинич

Климатические изменения могут нравиться или не нравиться, но они происходят помимо воли человека. Сделать этот процесс управляемым — то самое будущее, о котором всегда мечтали учёные и писатели-фантасты. И если у писателей всё просто, то у науки путь к цели тернист и непредсказуем, хотя результат, безусловно, ценнее. Научный подход даёт гарантию безопасности и предполагает высокую меру ответственности, в чём в очередной раз убедили учёные из Китая.

Модернизированный беспилотник X-G500 для распыления йодида серебра при засеве облаков. Источник изображения: Xiamen Tengxi Aviation Technology В США и ЕС натурные эксперименты с климатом запрещены на законодательном уровне. В Китае — своя атмосфера, но взвешенного подхода там тоже никто не отменял. Для учёных было важно не только понять, как может меняться климат в выбранном для эксперимента регионе, но и получить убедительные доказательства направленного изменения климатических условий. Для оценки искусственного воздействия на интенсивность осадков были использованы спутниковые наблюдения, компьютерное моделирование и прямое наблюдение за метеорологическими условиями во время экспериментов. Для провоцирования выпадения осадков учёные из Китайского метеорологического управления (CMA) использовали распыление в облаках йодида серебра — кристаллического вещества, вызывающего кристаллизацию водяного пара. Всего один килограмм этого соединения, занимающий объём не больше чайной чашки, вызвал осадки объёмом более 70 тыс. м³ — этого достаточно, чтобы заполнить 30 олимпийских бассейнов. Для вызова осадков в небо были подняты два беспилотника, выполнившие четыре вылета. Аппараты поднялись на высоту 5500 м и распылили йодид серебра над площадью свыше 8000 км², израсходовав по 125 граммов вещества за один полёт. Наблюдения показали, что в результате распыления в регионе Синьцзян, где проводился эксперимент, выпало 78 200 м³ осадков, что на 3,8 % превышает среднестатистические показатели за последние 50 лет. Моделирование на суперкомпьютере дало сходные данные — 73 800 м³ дополнительных осадков (на 4,3 % больше), что доказывает осуществимость контроля над осадками. Учёные подчёркивают, что распыление вещества для вызова осадков не всегда эффективно и не подходит для всех погодных условий. Однако точный контроль облачного покрова и выверенные методы воздействия на него — ключ к управлению погодой, что стало возможным благодаря спутниковым системам наблюдения и более мощным суперкомпьютерам. Европейская ракета Vega-C вывела в космос научный спутник ESA Biomass для подсчёта лесов на планете

29.04.2025 [22:13],

Геннадий Детинич

Сегодня, 29 апреля 2025 года, европейская лёгкая ракета-носитель Vega-C доставила в космос уникальный европейский научный спутник — Biomass. Запуск был осуществлён в 06:15 с космодрома во Французской Гвиане (в 12:15 мск). Спутник Biomass будет вести учёт всех деревьев на Земле, тем самым подсчитывая объём углерода на планете. Это второй успешный запуск ракеты Vega-C после двухлетнего простоя, вызванного аварией.

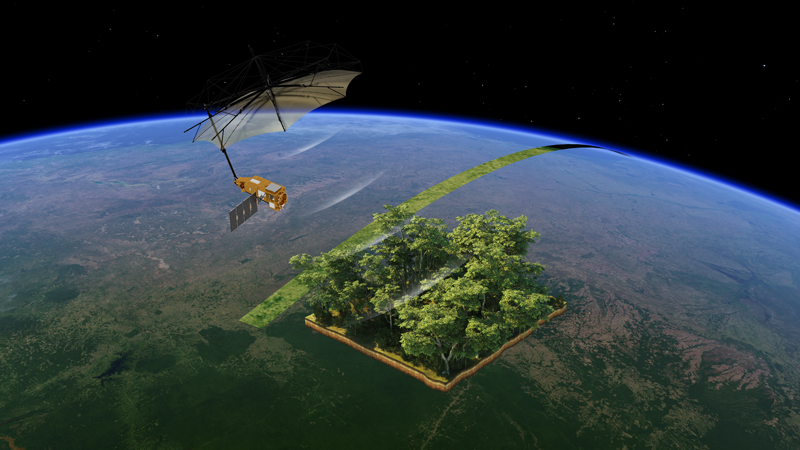

Источник изображений: ESA Примерно через час после старта европейская станция слежения Troll в Антарктиде приняла сигнал, подтверждающий отделение спутника от верхней ступени ракеты-носителя. Далее предстоят сложные манёвры по выходу на целевую орбиту, а также развёртывание непростого 12-ячейкового отражателя на 7,5-метровой штанге. Радар спутника работает в P-диапазоне. Фактически это первый в мире радар с синтезированной апертурой в P-диапазоне в космосе.  Уникальный радар предназначен для получения важной информации о состоянии лесов и их изменениях, а также для расширения наших знаний о роли лесов в круговороте углерода. Он пробивает крону и фиксирует стволы деревьев и крупные ветви. Отражённый сигнал позволяет оценить объём древесины в полосе наблюдения спутника и произвести расчёт запаса углерода в деревьях. В пустынях радар также позволяет «заглядывать» под землю и создавать карты залежей определённых полезных ископаемых. «С помощью Biomass мы можем получить важные новые данные о том, сколько углерода хранится в лесах по всему миру, что поможет восполнить пробелы в наших знаниях о круговороте углерода и, в конечном счёте, о климатической системе Земли», — заявили в ESA. Собранные спутником Biomass данные о биомассе значительно снизят неопределённость в оценках запасов углерода и его перемещения, в том числе связанных с изменением землепользования, вырубкой лесов и их восстановлением. Фантастика получила техническое обоснование — учёные рассчитали, где и как строить сферу Дайсона

21.03.2025 [14:49],

Геннадий Детинич

Гипотетическая сфера Дайсона вокруг Солнца, которая будет собирать энергию звезды для нужд человечества, когда-нибудь может стать реальностью. Сегодня подобный проект представляется фантастическим. Но энергии много не бывает — земная цивилизация уже усвоила этот урок, и будет искать доступ к новым источникам. Так почему бы уже сегодня не оценить этот проект с позиций учёных и инженеров? Всё необходимое для этого можно найти в учебниках.

Художественное представление частичной сферы (роя) Дайсона. Источник изображения: Archibald Tuttle Исследование возможности создания сплошной или частичной сферы Дайсона провёл Ян Мариус Питерс (Ian Marius Peters) из Института возобновляемых источников энергии Гельмгольца в Эрлангене-Нюрнберге (Forschungszentrum Jülich). Его работа опубликована в журнале Science Direct. Как пояснил учёный, он не нашёл публикаций, посвящённых созданию сферы Дайсона из фотоэлектрических панелей, а ведь это самое очевидное решение для улавливания энергии Солнца на сегодняшний день. Идею энергетической ловушки для сбора энергии звезды развил физик Фримен Дайсон (Freeman Dyson). По его словам, он почерпнул её из произведения Олафа Стэплдона Создатель звёзд (1937). Однако схожие идеи значительно раньше выдвигал Константин Циолковский, о чём Дайсон, вероятно, не знал. В любом случае он развил идеи предшественников в относительно полную концепцию. Учёный Ян Мариус Питерс пошёл дальше — он оценил влияние подобной мегаконструкции на жизнь на Земле, а также рассчитал, сколько материала потребуется для её строительства. Математические расчёты показали, что сфера Дайсона небольшого диаметра — внутри орбиты Земли — оказалась бы непрактичной. Во-первых, она перегревалась бы, что снижало бы эффективность фотоэлектрического преобразования. Во-вторых, она блокировала бы свет, поступающий на Землю, что привело бы к гибели организмов и цивилизации. Сферы Дайсона больших диаметров охлаждались бы лучше и, в целом, позволяли бы обеспечить эффективность улавливания солнечной энергии на уровне 25 %. Однако в случае сплошной сферы температура на нашей планете могла бы повыситься на 140 К, что также привело бы к гибели жизни на Земле.

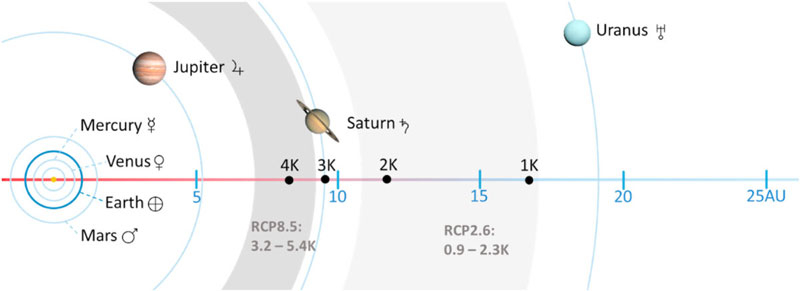

Источник изображения: Science Direct 2025 В качестве компромиссного решения можно было бы создать частичную структуру (рой Дайсона) с покрытием на уровне 22 % на расстоянии 2,13 а. е. от Солнца. Это позволило бы получать 4 % солнечной энергии (15,6 йоттаватт), при этом температура Земли повысилась бы менее чем на 3 К, что сопоставимо с текущими тенденциями глобального потепления. Для этого потребуется 1,3 × 10²³ кг кремния — колоссальное количество, но вполне осуществимое в рамках запасов вещества в Солнечной системе. Рой Дайсона будет проще создать, чем сплошную сферу. В принципе, такой проект можно реализовывать уже сегодня. Группировку можно наращивать постепенно, по мере изготовления компонентов роя. В таком случае идея уже не кажется фантастической. Однако её время всё же ещё не пришло. Обнаружена косвенная связь между взрывом сверхновой и эволюции жизни на Земле

21.02.2025 [16:25],

Геннадий Детинич

Сегодня Солнце и мы с ним находимся в так называемом Местном пузыре Вселенной, где мало других звёзд. Тут тихо и уютно, и мало что может произойти такого, что угрожало бы жизни на Земле. Но так было не всегда. Несколько миллионов лет назад недалеко от нас взрывались сверхновые, что грозило жизни на планете ионизированным излучением, разрушающим ДНК и ведущим к мутациям.

Дзета Змееносца, убегающая звезда, выброшенная взрывом сверхновой в группе Скорпиона-Центавра. Источник изображения: NASA За свою жизнь Солнце и Солнечная система не раз пролетали сквозь облака пыли и газа, оставленные после себя вспышками сверхновых. Эти следы обнаруживаются в земных отложениях, например, на дне водоёмов. В частности, там можно найти такой радиоактивный изотоп, как железо-60. Период его полураспада известен, и это даёт возможность вычислить время, когда Земля подвергалась радиоактивному воздействию со стороны сверхновых. Эволюция биологической жизни происходит и без ионизированного излучения. Но радиация, как известно, приводит к быстрым мутациям и многократно разнообразит и ускоряет изменения в ДНК и выше по цепочке. Прямой связи между вспышками сверхновых и эволюцией биологической жизни на Земле нет, хотя косвенные тому подтверждения недавно удалось обнаружить. Ещё в 2016 году была опубликована статья, в которой группа физиков описала обнаружение двух всплесков содержания железа-60 в отложениях на морском дне. Эти всплески были датированы с высокой точностью: один — примерно 6,5–8,7 млн лет назад, другой — примерно 1,5–3,2 млн лет назад. Команда учёных из Калифорнийского университета в Санта-Крузе (UCSC) попыталась вычислить, где могли произойти вспышки сверхновых, которые могли оставить свой след на Земле в те времена. Они «отмотали» развитие Вселенной назад и определили, что виновниками событий могли быть две сверхновые. Кроме того, более ранний всплеск появления железа-60 на Земле произошёл, когда наша система пересекала границы Местного пузыря. Эти условные границы содержали изотопы, возникшие при более ранних взрывах сверхновых, вещество из которых буквально выдуло из центра пузыря к его тогдашним границам. Более свежая концентрация железа-60 на нашей планете могла образоваться от одной из двух сверхновых: либо в группе молодых звёзд Скорпион-Центавра на расстоянии около 460 световых лет, либо в группе Тукана-Часы на расстоянии 230 световых лет. Как показывает исследование, наиболее вероятен первый вариант. После вспышки Земля могла подвергаться облучению в течение примерно 100 000 лет. И всё это время на планете шли бы ускоренные мутации, что наверняка отразилось бы на эволюции живых организмов. Если взрыв произошёл в группе Скорпиона-Центавра, доза могла бы составить дополнительно 30 мЗв в год в течение первых 10 000 лет; для группы Тукана-Часы доза составила бы 100 мЗв. При этом порог радиации, при котором происходит разрушение ДНК, может составлять около 5 мЗв в год, что примерно в два раза выше естественного радиационного фона на планете. Так что доза 30 мЗв в год определённо выглядит достаточной, чтобы вспышка сверхновой могла оказать влияние на биоразнообразие Земли. Сделанное открытие перекликается с ещё одной работой. Учёные обнаружили, что в озере Танганьика на высокогорье в Восточной Африке в период от 2 до 3 миллионов лет назад произошёл всплеск разнообразия вирусов, поражающих рыб. Это именно тот отрезок времени, когда Земля в последний раз была под воздействием излучения, исходящего от места взрыва сверхновой. Прямой связи между этими событиями не обнаружено, но совпадение может быть не случайным. Для борьбы с глобальным потеплением учёные предложили взорвать в нужном месте 1600 термоядерных бомб

14.02.2025 [10:04],

Геннадий Детинич

Для борьбы с изменениями климата на Земле учёные Рочестерского технологического института (RIT) предложили не ждать милости от природы, а разом взорвать в нужном месте 1620 термоядерных бомб мощностью 50 Мт. Нет, это не странные мысли о рукотворном Армагеддоне. Всё точно рассчитано и доступно для изучения по ссылке на сайте arXiv. Исследователи утверждают, что достигнутый эффект всех удивит.

Источник изображения: ИИ-генерация DALL·E/3DNews Учёные справедливо отмечают, что если увеличение средней температуры Земли продолжится прежними темпами и даже ускорится, то к концу текущего столетия это приведёт к потере до $200 трлн в мировой экономике и ухудшению условий жизни сотен миллионов людей. Жертв может быть так много, что проблему нужно решать быстро и смело. В своей работе исследователи доказывают осуществимость безопасного подрыва примерно 1600 термоядерных боеприпасов, каждый из которых по мощности сравним с «Царь-бомбой» СССР. Предложение исследователей строится на том, что процесс выветривания ряда силикатных пород, например, базальта, связывает углекислый газ — минерализует его и удаляет из атмосферы. Подобные проекты в небольшом масштабе уже реализуются. Так, в Бразилии ряд компаний во главе с Google тратят сотни миллионов долларов США на работы по измельчению базальта и разбрасыванию его крошки по полям. Однако, по мнению исследователей из RIT, это лишь «гомеопатическая доза» для глобального климата и не способно спасти планету. Предложенное ими решение по дроблению базальта термоядерными взрывами решит проблему быстро и надолго. Для безопасности этого рискованного мероприятия подрыв необходимо осуществлять на дне океана в точно выбранном месте. Заряды должны закладываться на глубине около 4 км в морском дне, под толщей воды до 8 км. Давление в 800 атмосфер поглотит ударную волну, а использование термоядерных зарядов в сочетании с толщей земной коры сведёт к минимуму радиационное загрязнение. Экосистема от такого воздействия почти не пострадает. Расчётная мощность подрыва должна достигать 81 Гт. Технически его можно подготовить в течение 10 лет. Эффект будет сопоставим с удалением из атмосферы 30-летних выбросов углекислого газа. В противном случае нас ждут закисление океана, гибель коралловых рифов и другие экологические катастрофы. В ОАЭ начали тестировать вызов дождя с помощью искусственных молний или нанотехнологий

28.01.2025 [21:01],

Геннадий Детинич

В свежем интервью глава Национального центра метеорологии ОАЭ (NCM) Абдулла Аль Мандус (Abdulla Al Mandous) заявил, что в эмиратах испытывают две перспективные технологии искусственного вызова осадков. Одна из них подразумевает использование нанотехнологий для посева облаков, а другая — установку электрических разрядников на крыльях самолётов или дронов. Опреснение обходится в 25 раз дороже перспективных технологий и должно уступить место дождевой воде.

Источник изображения: ИИ-генерация Кандинский 3.1/3DNews Как и многие страны Ближнего Востока, ОАЭ в значительной степени зависят от опреснения воды для удовлетворения своих растущих потребностей. Создание опреснителей в необходимом масштабе представляется крайне затратным мероприятием, на которое приходится идти, пока нет других рабочих альтернатив. Такой альтернативой может стать искусственный вызов осадков (дождя). Однако на сегодняшний день этот процесс осуществляется путём распыления в воздухе солевых реагентов, что может привести к негативным последствиям, таким как засоление почв. Расчёты показывают, что использование наночастиц вместо солей позволяет в три раза увеличить эффективность образования осадков при прочих равных условиях. Более того, применение электростатических методов, заключающихся в вызове образования капель с помощью электрических разрядов, создаваемых разрядниками, установленными на крыльях самолётов или дронов, может повысить эффективность вызова осадков в девять раз по сравнению с засевом облаков солями. Первый такой эксперимент был проведён летом 2021 года, и он оказался успешным, вызвав обильные осадки в виде дождя. Впрочем, эмираты пока не готовы к массовому применению подобных технологий. Сильный ливень в 2024 году в Дубае буквально парализовал движение в городе, в котором исторически отсутствует ливневая канализация. Глава NCM признаёт, что инфраструктура ОАЭ — от городской до водохранилищ — не готова к обильным дождям. Предстоит ещё много работы, чтобы всерьёз говорить о регулярном вызове осадков. Наконец, пока неясно, какой технологии отдать предпочтение. |