|

Опрос

|

реклама

Быстрый переход

Meta✴ уволит 600 сотрудников лаборатории сверхинтеллекта — это упростит принятие решений

22.10.2025 [17:31],

Сергей Сурабекянц

Meta✴ намерена сократить около 600 должностей из нескольких тысяч в своём подразделении искусственного интеллекта Superintelligence Labs. Сокращения коснутся направления Facebook✴ Artificial Intelligence Research (FAIR), а также подразделений, занимающихся разработкой продуктов и инфраструктуры ИИ. Оптимизация персонала не затронет недавно созданную лабораторию TBD.

Источник изображения: Gabrielle Henderson / Unsplash По мнению директора компании по искусственному интеллекту Александра Вана (Alexandr Wang), «сокращение числа сотрудников упростит процесс принятия решений и повысит ответственность, масштаб и влияние каждой должности». Meta✴ призывает затронутых сотрудников подавать заявки на другие вакансии в Meta✴ и ожидает, что большинство из них найдут работу внутри компании. Ранее Meta✴ заключила с инвестиционным фондом Blue Owl Capital соглашение о финансировании на сумму $27 млрд, что стало крупнейшим в истории компании привлечением частного капитала для реализации амбициозного проекта по созданию центров обработки данных ИИ. Некоторые аналитики полагают, что эта сделка позволит Meta✴ реализовать свои масштабные амбиции в области ИИ, переложив большую часть первоначальных затрат и рисков на внешний капитал за счёт снижения своей доли в проекте. В июне Meta✴ реорганизовала подход к разработке искусственного интеллекта после ухода ведущих специалистов и негативного восприятия её модели с открытым исходным кодом Llama 4. Генеральный директор компании Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) лично возглавил агрессивную кампанию по набору специалистов, чтобы «вдохнуть новую жизнь» в проекты Meta✴ в области ИИ. В июле Цукерберг сообщил о планах потратить сотни миллиардов долларов на строительство нескольких крупных центров обработки данных, предназначенных для разработки суперинтеллекта, который в теории сможет достичь человеческих возможностей или превзойти их. Российские физики выведут аксионы на чистую воду — за год докажут или опровергнут их связь с тёмной материей

15.10.2025 [16:20],

Геннадий Детинич

Тёмная материя, составляющая более 80 % всего вещества во Вселенной, остаётся одной из величайших загадок современной физики. Российские учёные предложили новый подход к её обнаружению, сосредоточив внимание на аксионах — гипотетических лёгких частицах, которые считаются главными кандидатами на роль этой неуловимой субстанции.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews В отличие от традиционных методов детектирования элементарных частиц, основанных на усилении слабых сигналов, что неизбежно сопровождается усилением шумов, новый проект предполагает прямой подсчёт одиночных фотонов в радиодиапазоне, которые очень редко, но возникают при движении аксионов в сильном магнитном поле. Это позволяет обойти стандартный квантовый предел (SQL) — неизбежный порог чувствительности детекторов, не позволяющий улавливать сигнал ниже определённого уровня. Инициаторами проекта стали физики из ведущих российских институтов: МФТИ, НИИЯФ МГУ, ИФМ РАН, а также других учебных учреждений в Москве, Нижнем Новгороде, Саратове, Сарове и Санкт-Петербурге. Ключевой автор — профессор МФТИ Дмитрий Горбунов, чья команда разработала эксперимент под названием «Космологический Аксионный Саровский Галоскоп» (CASH). Этот галоскоп предназначен для обнаружения аксионов в гало тёмной материи нашей галактики. Подробно об эксперименте рассказано в престижном журнале Physical Review D, где подчёркивается потенциал установки для качественного прорыва в поисках тёмной материи. Как отметил Горбунов: «Мы предлагаем не просто улучшить существующие методы, а совершить качественный скачок». Метод CASH основан на использовании мощного магнитного поля (1,7–10 Тл), в которое помещается резонатор для однофотонной регистрации частиц, рождающихся аксионами. Поскольку из схемы исключён усилитель сигнала, вместе с ним устраняются и создаваемые им шумы, что кратно повышает чувствительность датчиков. В эксперименте CASH-I с фиксированной полостью резонатора аксионы можно будет обнаружить за 12 дней. Для поиска во всём диапазоне вероятных масс (читай — частот), а сегодня никто точно не знает массы этой частицы, потребуется эксперимент CASH-II с перестраиваемым резонатором. В таком случае поиск аксиона займёт примерно год.

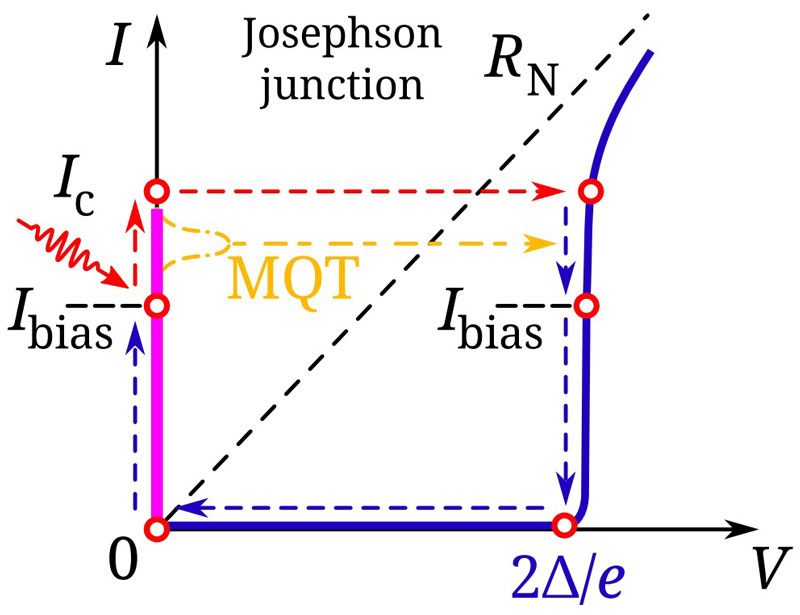

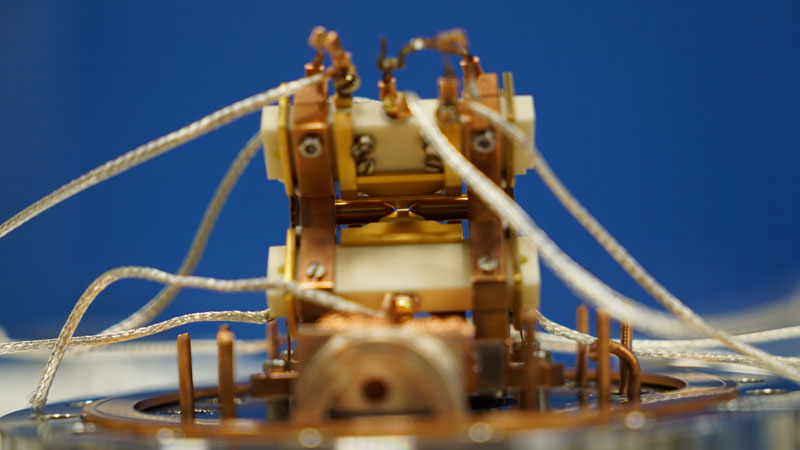

Принципиальная схема однофотонного детектора на основе джозефсоновского перехода. В рабочем состоянии (синяя линия) детектор находится в сверхпроводящем режиме. Поглощение одного-единственного фотона, рожденного из аксиона тёмной материи, вызывает скачкообразный переход в резистивное состояние с ненулевым напряжением (красная пунктирная линия), что позволяет надёжно зарегистрировать событие. Источник: Physical Review D Резонаторная полость настраивается на частоту, соответствующую предполагаемой массе аксиона (от 38 до 54 мкэВ), для резонансного усиления сигнала. Центральный элемент датчика — сверхчувствительный однофотонный детектор на основе джозефсоновского перехода в условиях сверхпроводимости. Такой переход способен регистрировать даже единичный фотон, вызывающий чётко фиксируемый скачок из сверхпроводящего в резистивное состояние. Установка охлаждается до 10–20 мК для подавления теплового шума, что снижает уровень ложных срабатываний до одного на 100 секунд. Проект CASH позволит заполнить «белые пятна» на карте параметров аксионов, проверить ключевые модели (KSVZ и DFSZ) и, возможно, впервые напрямую обнаружить тёмную материю. Даже в случае отрицательного результата эксперимент установит новые строгие ограничения для теорий фундаментальной физики. По словам Горбунова, «наш детектор настолько чувствителен, что может зарегистрировать рождение одного-единственного фотона из аксиона». Это один из самых точных экспериментов в мире по чувствительности в радиодиапазоне, превосходящий аналоги и открывающий путь к новым открытиям в космологии и физике частиц. В России собрались построить свой космоплан — в теории его уже просчитали

15.10.2025 [14:55],

Геннадий Детинич

ТАСС сообщает, что в Московском авиационном институте (МАИ) разработана концепция аэрокосмической транспортной системы в виде грузового космического самолёта, который может стать революционной альтернативой традиционным ракетам-носителям. Ракеты остановились в развитии и больше не позволяют снижать стоимость доставки грузов в космос, тогда как космопланы способны сделать это с меньшими затратами на всех этапах производства и запуска.

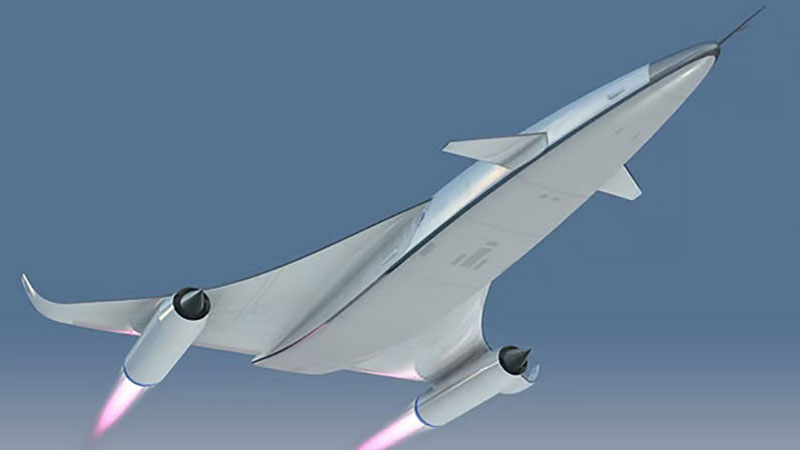

Британский проект космоплана Skylon. Источник изображения: Reaction Engines На данном этапе за проект отвечает аспирант кафедры «Космические системы и ракетостроение» Денис Мяукин. С его участием создана математическая модель аппарата и проведены расчёты по оптимизации траектории вывода аппарата на орбиту высотой 220 км. Проделанная работа подтвердила перспективность подхода, показав возможность эффективной доставки грузов и вывода спутников на низкую околоземную орбиту аэрокосмическим комплексом. Подчёркивается, что такая система позволит значительно снизить стоимость космических запусков за счёт принципиально новых технических решений. Ключевой особенностью концепции является схема горизонтального взлёта и посадки, что позволяет эксплуатировать самолёт на существующих аэродромах без необходимости в специальных космодромах. Аппарат не имеет отделяемых частей, что упрощает его конструкцию и повышает надёжность. Двигательная установка комбинированная: на начальном этапе используется пароводородный ракетно-турбинный двигатель для старта, а на финальном отрезке — прямоточный и ракетный двигатели, все работающие на водороде. Подобные схемы в комплексе ещё не были реализованы нигде в мире, поэтому путь к ним будет сложным и долгим. В то же время космопланы переживают второе рождение. Космонавтике действительно нужно развиваться. Ряд проектов изучаются в США, в Китае и в Европе. В России предпринимались несколько попыток разработки подобных аэрокосмических систем, особенно с учётом опыта запуска «Буранов», однако дальше теоретических работ и начальных стадий дело пока не продвинулось. Новые расчёты показывают, что при стартовой массе в 400 тонн космосамолёт способен доставить до 32 тонн полезного груза на низкую орбиту, что будет на 20 % эффективнее по расходу топлива по сравнению с ракетами аналогичной массы. Кроме того, отсутствие многоступенчатой конструкции и возможность многократного использования аппарата открывают путь к экономии ресурсов и упрощению логистики. Это делает технологию не только более дешёвой, но и более экологически чистой за счёт использования водородного топлива. В перспективе разработка МАИ может найти применение в межконтинентальных перелётах и сфере космического туризма, превратив космосамолёт в универсальный транспортный инструмент. Планы разработчиков на будущее включают уточнение облика аппарата и требований к двигательной установке, а также проведение дополнительных расчётов для реализации проекта. Если он будет воплощён, это станет важным шагом в развитии российской космонавтики, способствуя глобальному прогрессу в доступности космоса и стимулируя инновации в аэрокосмической отрасли. Google объяснила, как Android будет блокировать приложения от непроверенных разработчиков — и как это обойти

03.10.2025 [18:40],

Сергей Сурабекянц

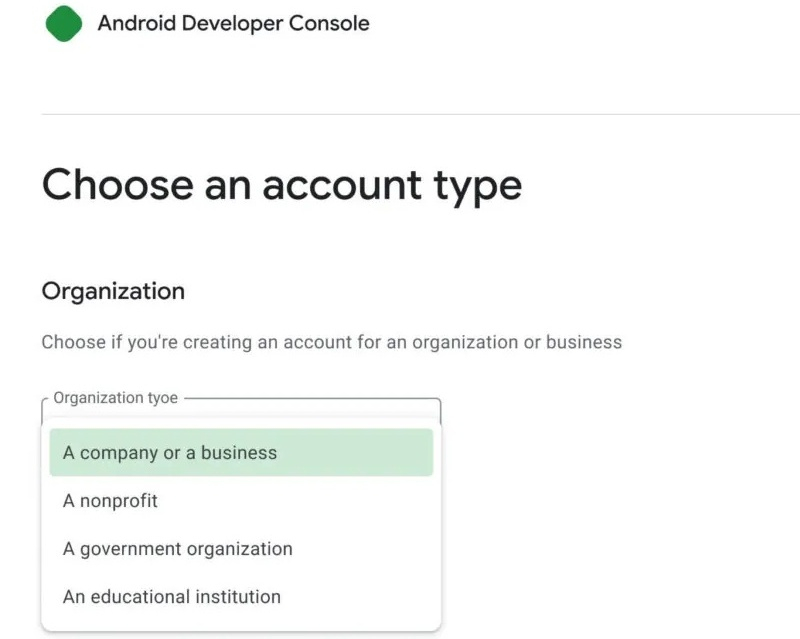

Со следующего года Android будет блокировать установку приложений от непроверенных разработчиков. Новая политика Google затронет как Google Play, так и сторонние магазины приложений, а также независимых разработчиков, студентов и не только. Теперь Google разъяснила, как будет работать новая система.  В августе Google сделала заявление, которое шокировало энтузиастов Android и защитников конфиденциальности: со следующего года Android будет блокировать установку приложений от непроверенных разработчиков. Это касается не только приложений из собственного магазина приложений Google Play, но и приложений, распространяемых за его пределами, что вызвало опасения, что Google хочет прекратить установки из сторонних источников. После нескольких недель молчания Google успокоила общественность, дав подробные разъяснения о том, как будут обеспечиваться требования к проверке разработчиков. В частности, Google подтвердила, что проверка разработчиков может не сработать при отсутствии сетевого подключения. Наряду с сообщением о том, что «загрузка сторонних приложений — это фундаментальная функция Android», Google опубликовала видео, объясняющее причины введения требований к проверке разработчиков и то, как она будет реализована в следующем году. При попытке установки приложения для Android, операционная система выполняет ряд проверок, которые призваны гарантировать, что приложение с таким же идентификатором (то есть именем пакета) ещё не установлено, не разработано для устаревшей версии ОС и, что самое главное, не помечено Google Play Protect как вредоносное ПО. Теперь Google добавляет к этому процессу дополнительный этап.  Компания встроила в процесс установки механизм, требующий, чтобы любое устанавливаемое впервые приложение проходило проверку. Во время установки Android взаимодействует с «доверенным лицом» на устройстве, называемым Android Developer Verifier. Эта новая предустановленная системная служба определяет, был ли проверен разработчик приложения, были ли обнаружены какие-либо проблемы во время проверки и, наконец, какую политику установки применять. Чтобы верифицировать разработчика, служба Android Developer Verifier должна проверить, были ли отправлены в Google пакет и ключ, используемый для его подписи. Полную базу данных таких пакетов и комбинаций ключей на устройстве поддерживать невозможно, особенно учитывая, что каждую неделю появляется множество новых приложений для Android. Именно поэтому Google заявляет, что для проверки приложений может потребоваться подключение к сети, хотя и только в «худшем случае». По замыслу компании, служба Developer Verifier будет хранить на устройстве кэш самых популярных проверенных приложений, чтобы их можно было установить без подключения к Сети.  Кроме того, Google работает над решением для магазинов приложений, которое позволит обойти дополнительные сетевые вызовы. Магазины приложений могут передавать так называемый «токен предварительной авторизации» — «криптографически проверяемый двоичный объект», связанный с пакетом, который они хотят установить. Это позволяет проверить разработчика приложения без дополнительных сетевых вызовов в бэкенд Google. Второй квартальный релиз Android 16, то есть Android 16 QPR2, станет первой версией Android со встроенной поддержкой этих изменений. Однако политики проверки не будут применяться с выходом обновления в декабре, поскольку Google всё ещё работает над их реализацией и сбором метрик. Изменения будут перенесены на более старые версии Android через Google Play Protect, хотя Google заявляет, что могут быть некоторые незначительные различия, поскольку этот метод использует существующее приложение, а не новую, встроенную в ОС собственную службу проверки. Когда Google впервые объявила о новых требованиях к верификации разработчиков, компания упомянула о создании «отдельного типа учётной записи в консоли разработчика Android» для разработчиков-любителей и студентов. Учётная запись будет иметь «меньшие требования к верификации» и будет освобождена от регистрационного взноса в размере $25. Но такие разработчики столкнутся с ограничением на количество устройств, на которые можно установить их приложения.  Любой пользователь, желающий установить приложения этих разработчиков, должен будет сначала получить уникальный идентификатор со своего устройства, с помощью которого разработчик авторизует установку. Такое двустороннее взаимодействие между пользователями и разработчиками было введено Google специально для ограничения распространения. Компания считает, что учётные записи студентов и любителей предназначены только для разработчиков, которые хотят поделиться своим приложением с ограниченным кругом известных им людей, а не для широкомасштабного распространения. Разработчики, зарегистрировавшиеся как студенты или любители, но впоследствии решившие охватить более широкую аудиторию, смогут в дальнейшем конвертировать свою учётную запись, чтобы не быть навсегда ограниченными в распространении. Такие ограничения имеют смысл в контексте общих целей Google. Разрешение неограниченного распространения для учётных записей студентов/любителей создаст лазейку для злоумышленников, поэтому, ограничивая их охват, Google радикально снижает интерес криминальных элементов к использованию этого типа учётных записей. Google также сообщила о разработке системы для выявления злоумышленников и предотвращения прохождения ими верификации. Разработчикам придётся подтвердить право на приложение — они должны будут доказать, что могут подписывать приложения тем же ключом, которым подписано приложение, на которое они претендуют. Сами закрытые ключи предоставлять Google не требует, поэтому компания не может получить никаких прав на подпись. По словам Google, её единственная цель — помешать злоумышленникам распространять вредоносные приложения. Поэтому компания не станет вводить другие запреты для разработчиков, например, ограничивать названия и значки, которые они могут использовать для своих приложений. Учётные записи разработчиков, уличённых в распространении вредоносного ПО, будут ограничены. В течение неопределённого периода времени установка всех приложений, принадлежащих этим разработчикам, на пользовательские устройства будет заблокирована. Это относится к любому разработчику, чья учётная запись связана с распространением вредоносного ПО, даже если этот разработчик не является его автором. Авторы вредоносных программ часто пытаются выкупить существующие учётные записи разработчиков, чтобы использовать их для распространения. По мнению Google, разработчики несут ответственность за всё, что публикуется под их учётной записью, что оправдывает любые меры, принятые против них. Ещё один метод, используемый авторами вредоносных программ для обхода проверки, — это мошенничество с использованием личных данных. У Google на этот случай предусмотрен некий «секретный ингредиент» — методы, позволяющие ей определять, когда разработчики предоставляют ложную информацию о себе. Эти инструменты позволяют выявлять ложные данные, даже созданные с помощью инструментов искусственного интеллекта. Кроме того, необходимость получения номера в DUNS (международном идентификаторе юридических лиц) удержит многих злоумышленников от подачи заявки на корпоративный аккаунт. Чтобы предотвратить ситуацию, когда несколько разработчиков претендуют на право собственности на один и тот же пакет, Google будет отдавать предпочтение тому разработчику, чья версия имеет наибольшее количество известных установок. Претенденты с меньшим количеством установок будут вынуждены изменить название пакета, чтобы распространять приложение где-либо ещё. Google сделает некоторые исключения для корпоративного сектора. Приложение, установленное с помощью инструментов управления предприятием на управляемом устройстве, будет доступно для установки, даже если его разработчик не зарегистрирован. Это исключение существует, поскольку на управляемых устройствах за безопасность отвечает третья сторона — ИТ-администратор. Организации, распространяющие приложения на офлайн-устройства, должны будут самостоятельно определить, как обрабатывать запросы на проверку, например, периодически подключаясь к сети. Что касается конфиденциальности, Google признала, что существуют законные основания для анонимности разработчиков, например, при распространении приложений для диссидентов. Именно поэтому компания не будет публиковать информацию о разработчиках, хотя она не взяла на себя обязательство скрывать эту информацию от правительств. Тем не менее, Google настаивает на необходимости запланированных изменений, утверждая, что анонимность разработчиков создаёт для пользователей риски, которые компания больше не может игнорировать. Японская компания разработала беспроводную мышь, не требующую батареи для работы

28.09.2025 [07:56],

Алексей Разин

На проходящей в эти дни выставке Tokyo Game Show 2025 в японской столице компания Mirai Create продемонстрирует прототип устройства Super EMR Mouse, которое представляет собой разновидность беспроводной мыши, не требующей для работы наличия встроенного аккумулятора.

Источник изображения: Mirai Create, PC Watch Впрочем, уловка в данном случае заключается в том, что питание мыши осуществляется методом электромагнитного резонанса через специальный коврик, который требует проводного подключения к порту USB. Сама мышь получает необходимую для работы электроэнергию именно через коврик, и без него она работать не будет. Данная технология уже применяется известным производителем средств ввода графики Wacom, когда перо получает электроэнергию от планшета, с которым взаимодействует во время работы. Ожидается, что разработанная японской компанией мышь обеспечивает частоту опроса 1000 Гц и линейное разрешение 0,01 мм, примерно соответствующее 2500 DPI. В сочетании с ковриком мышь позволяет определять свои точные координаты именно за счёт эффекта электромагнитного резонанса, а отсутствие встроенной батареи делает её очень лёгкой, не говоря уже об отсутствии подключаемых кабелей. Примечательно, что мышь лишена оптического сенсора, поэтому на положение курсора не влияют характерные для устройств ввода такого типа помехи. В дальнейшем производитель намерен предложить покупателям на выбор несколько разных вариантов коврика для необычной мыши, поскольку без него она просто не может функционировать, а единственный дизайн вряд ли сможет устроить всех потребителей. Стоимость и сроки анонса серийного варианта безаккумуляторной мыши не уточняются. Клин клином: российские учёные заглушили шумы квантовых вычислений контролируемым шумом

25.09.2025 [11:44],

Геннадий Детинич

В Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» (НИТУ МИСИС) разработан перспективный протокол для квантовых вычислений, который превращает неизбежный шум в инструмент оптимизации. Учёные предложили введение контролируемого шума в квантовые схемы, что позволяет повышать эффективность поиска оптимальных решений. Технология обещает значительно увеличить точность и скорость квантовых алгоритмов, делая их применимыми для реальных задач.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews Одной из ключевых проблем квантового машинного обучения является сложность тренировки и оптимизации моделей. Из-за огромного пространства возможных состояний алгоритмы часто «застревают» в локальных минимумах, не достигая глобально оптимальных решений. Новый протокол решает эту задачу путём регулирования оптимизационных ландшафтов с помощью специальных каналов шума, которые вводятся целенаправленно. В отличие от случайных помех, этот контролируемый шум помогает преодолевать барьеры, связанные с мелкомасштабными флуктуациями функции потерь, что делает процесс обучения более устойчивым. Традиционно шум в квантовых системах — это главный источник ошибок, вызванных взаимодействием с окружающей средой, такими как температурные колебания или электромагнитные поля. Однако учёные МИСИС продемонстрировали, что введение определённого количества шума в выбранные элементы квантовой схемы может сглаживать эти флуктуации и улучшать качество решений. Протокол протестирован на простых оптимизационных задачах и в квантовой свёрточной нейросети: в обоих случаях вероятность нахождения правильного решения выросла в несколько раз по сравнению с классическими методами, о чём исследователи рассказали в журнале Physical Review A (Q1).

Источник изображения: НИТУ МИСИС «Когда мы тренируем модель, будь то классическая нейросеть или квантовый алгоритм, у неё есть функция потерь. Это мера того, насколько её подход к решению задачи неверный: чем выше потери, тем хуже. Параметров модели может быть много, например, вращения, фазы, вес и т. п. Каждая комбинация этих параметров даёт свой результат и функция потерь присваивает этому результату число — “высоту”. Представьте: вы стоите на горе и пытаетесь спуститься к самой низкой точке. Высота указывает, как далеко вы от цели. На пути встречается множество мелких ям и впадин и в них можно легко застрять, так и не добравшись до цели. Обычно так и происходит — мы блуждаем и попадаем в локальные ловушки. Наш метод похож на то, как если бы ямы засыпали песком. Он заполняет мелкие впадины, выравнивая поверхность, и путь становится проще: мы больше не задерживаемся и можем двигаться дальше. Таким образом, добавление шума — регуляризация — сглаживает ландшафт и значительно упрощает поиск оптимального решения», — отметил к.ф.-м.н. Никита Немков, старший научный сотрудник лаборатории квантовых информационных технологий НИТУ МИСИС. Предложенный протокол легко интегрируется с существующими методами, такими как квантовый оптимизатор естественного градиента, и не требует значительных дополнительных ресурсов. Он применим как в симуляторах на классических компьютерах, так и на реальных квантовых устройствах, открывая путь к более надёжным системам квантового ИИ. Российский синхротрон СКИФ стал ближе к научной работе: в его бустере запустили циркулирующий пучок электронов

28.08.2025 [12:34],

Геннадий Детинич

С некоторой задержкой относительно предыдущих планов, на строящемся под Новосибирском синхротроне СКИФ (Сибирский кольцевой источник фотонов) учёные запустили в работу бустер, создающий циркулирующий поток электронов. Пучок пока остаётся нестабильным и с недостаточной энергией, что вскоре будет исправлено, чтобы уже к концу этого года СКИФ был готов к началу научной работы.

Общий вид на объекты ЦКП «СКИФ». Рендер. Источник изображения: СО РАН Проектная мощность бустера, разгоняющего электроны до околосветовой скорости, составляет 3 ГэВ (гигаэлектронвольта). В интервью ТАСС на полях «Технопрома-2025» директор Центра коллективного пользования «СКИФ» Евгений Левичев пояснил, что при запуске ускорительного комплекса пучок остаётся неустойчивым и не может летать постоянно, а это необходимо для проведения экспериментов. «Сейчас мы нацелены, чтобы энергию этого циркулирующего пучка, который пока что 200 мегаэлектронвольт, [довести] до 3 ГэВ. Я очень рад, что сейчас у нас есть фактически работающий бустер», — сказал физик, добавив, что процесс увеличения мощности планируется осуществить осенью. Монтаж бустерного кольца синхротрона начался в ноябре 2024 года. В составе комплекса СКИФ это трек длиной 158 метров для разгона частиц. Сильные электромагниты удерживают электроны в вакууме внутри бустерного кольца, разгоняя их до скорости, близкой к скорости света. По достижении заданной энергии электроны направляются в основное накопительное кольцо, которое у СКИФа достигает 476 м в длину. По периметру основного кольца располагаются лаборатории, которые будут использовать явление синхротронного излучения (в основном в рентгеновском диапазоне) для множества научных экспериментов — от биологии до материаловедения, для проникновения в «суть вещей». Проект СКИФ относится к российским мегасайенс-проектам и представляет собой синхротрон поколения 4+ — первый такой в мире. Лаборатории будут вводиться в работу поэтапно по мере завершения строительства каждой. Проект реализуется с задержкой не менее двух лет, на что оказали влияние введённые против России санкции. Тем не менее конец 2025 года рассматривается как вероятный срок запуска первой очереди лабораторий на СКИФе. Беспилотный грузовик впервые доехал из Санкт-Петербурга в Казань

13.08.2025 [16:54],

Геннадий Детинич

Впервые в России беспилотный грузовик компании Navio успешно преодолел маршрут от Санкт-Петербурга до Казани, покрыв расстояние в 1600 километров за 24 часа. Как сообщили «РИА Новости», в кабине грузовика присутствовали только инженеры, наблюдавшие за работой автономной системы.

Источник изображений: Hi-Tech Mail Маршрут проходил по скоростным трассам М-11 «Нева», А-113 ЦКАД и М-12 «Восток». Этот тестовый проезд стал важным событием для российской транспортной отрасли, наглядно продемонстрировав потенциал автономных технологий в сокращении времени доставки грузов. Беспилотный грузовик Navio использует передовые технологии компьютерного зрения, которые позволяют выявлять помехи на дороге, определять движущиеся рядом автомобили и анализировать количество полос встречного и попутного движения. По данным разработчика, традиционный рейс с водителем на этом маршруте занимает около 58 часов из-за необходимости соблюдения режима труда и отдыха. Автономный транспорт сократил это время почти в 2,5 раза, что подчеркивает его эффективность и перспективы для логистики. Развитие беспилотных технологий в России набирает обороты: движение автономных грузовиков уже открыто на трассе М-11 с июня 2023 года, на ЦКАД — с апреля 2025 года, а в 2026 году планируется запуск на М-12 «Восток». Ожидается, что к концу 2025 года автопарк беспилотных грузовиков в России достигнет 100 единиц. Успешный рейс подтверждает готовность автономного транспорта к внедрению в коммерческую эксплуатацию, что может значительно повысить эффективность и скорость грузоперевозок в стране. Также в арсенале Navio есть полностью автономный тягач Navio L5, у которого даже нет кабины. Что касается беспилотных перевозок людей, то появление такой услуги ожидается к 2030 году. Японцы открыли «противоречивую» молекулу для улучшения экранов OLED и медицинских подкожных сканеров

12.08.2025 [09:13],

Геннадий Детинич

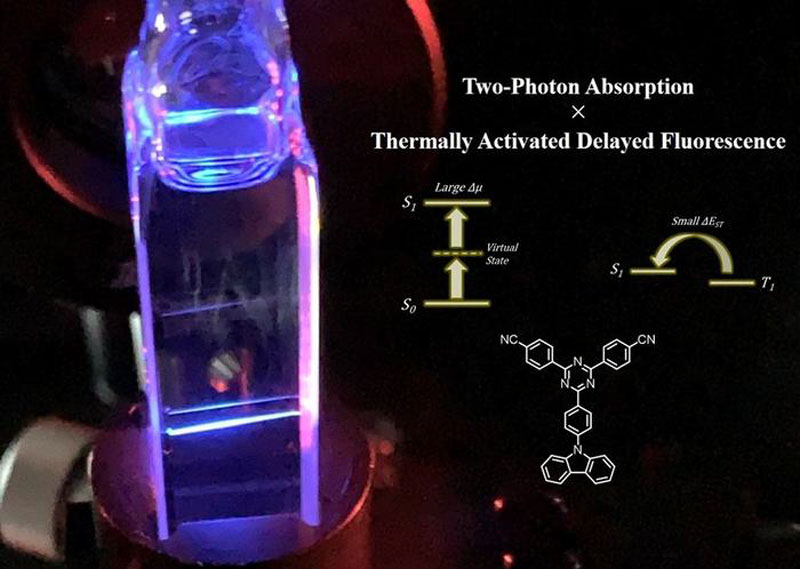

Исследователи из Университета Кюсю (Kyushu University) разработали органическую молекулу, которая может эффективно поглощать фотоны и излучать их. Это открытие способно одновременно изменить потребительскую электронику и биомедицинскую диагностику. Могут появиться яркие OLED и носимые датчики, которые больше расскажут о вашем здоровье, чем современные медицинские сканеры.

Источник изображения: Kyushu University Новая органическая молекула действует как «переключатель», изменяя свою структуру либо для излучения света в органических светодиодах, либо для поглощения света для визуализации глубоко залегающих тканей в организме. Впервые эти «противоречивые» качества были заложены в одной-единственной органической молекуле, что может найти своё применение при производстве OLED нового поколения и медицинского оборудования для глубокой визуализации. До этого каждое из направлений использовало материалы со своими уникальными свойствами: для OLED требовались соединения для излучения фотонов с максимальной эффективностью, а для медицинских сканеров нужны были вещества, поглощающие свет без повреждения живых клеток. Как сообщили в журнале Advanced Materials учёные, открытый ими материала обеспечивает эффективное светоизлучение для экранов нового поколения и сильное светопоглощение для высокоточной визуализации в глубоких слоях организма. Это открытие может проложить путь к созданию устройств, которые объединят досуг и здравоохранение, используя одну молекулу для создания более ярких дисплеев и обеспечения более точной и безопасной диагностики. В своей работе учёные обратились к такому явлению, как термически активируемая замедленная флуоресценция (TADF, Thermally Activated Delayed Fluorescence). Следует сказать, что в обычном случае фотон в материале испускается в процессе рекомбинации дырки и электрона, но не напрямую. Рекомбинация ведёт к рождению квазичастиц — синглетов и триплетов. Фотоны испускают только синглеты, а триплеты, которых образуется в три раза больше, только нагревают материал, что снижает эффективность и яркость OLED. Явление TADF ведёт к трансформации триплетов в синглеты и к излучению дополнительных фотонов. Сильный эффект TADF — это то, к чему стремятся все исследователи. Именно сильный TADF реализован в новом соединении, но не только он. Для безопасного сканирования тканей человека используют материалы, которые могут поглощать низкоэнергетические фотоны в ближнем инфракрасном диапазоне. Мы же не хотим прожарить пациента? Для этого хорошо использовать вещества с так называемым двухфотонным поглощением (2PA). За счёт малого рассеяния такое поглощение вкупе с безопасным диапазоном обеспечивает чёткое изображение в фокусе сканирующего луча. Объединение сильного TADF и высокого 2PA в одной молекуле долгое время оставалось сложной задачей. TADF лучше всего работает в скрученных молекулярных структурах с разделёнными электронными орбиталями. Для 2PA обычно требуются плоские структуры с высоким перекрытием орбиталей. Эти требования часто противоречат друг другу, поэтому молекулы с двойной функцией встречаются редко. Для решения этой проблемы, команда из Университета Кюсю разработала молекулу под названием CzTRZCN. Она сочетает в себе богатый электронами карбазольный фрагмент и триазиновое ядро с дефицитом электронов. Цианогруппы в соединении корректируют расположение орбиталей, притягивая к себе электроны. Такая архитектура позволяет молекуле действовать как «переключатель». Во время поглощения CzTRZCN сохраняет достаточное перекрытие орбиталей для эффективного 2PA. После возбуждения молекула меняет структуру, разделяя орбитали, что позволяет использовать эффект TADF. Чудесные свойства молекулы были подтверждены с помощью теоретических расчётов, а также экспериментально. В OLED-устройстве CzTRZCN достиг внешней квантовой эффективности в 13,5 %, что является рекордом для материалов TADF на основе триазина. Он также продемонстрировал высокое поперечное сечение 2PA и высокую яркость, что делает его перспективным для медицинской визуализации. Учёные подчёркивают, что отсутствие металлов в молекуле и её низкая токсичность делают её высокобиосовместимой и идеально подходящей для медицинских зондов. В исследовании описана стратегия создания молекул с различным расположением орбиталей для поглощения и излучения света. Этот подход может стать основой для создания новых многофункциональных материалов, которые можно будет использовать не только в медицине и для дисплеев. Например, исследователи планируют увеличить охват спектра — использовать больше длин волн излучения, а также наладить сотрудничество с инженерами в области биомедицины и разработки устройств. Возможные области применения включают визуализацию в живых организмах, носимые датчики и дисплеи нового поколения OLED. Телепортации и машины времени не будет: в МГУ закрыли профильный институт

06.08.2025 [17:49],

Геннадий Детинич

Около 25 лет в структуре Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова существовал институт по изучению альтернативной науки — от креационизма до телепортации и перемещений во времени. Возможно, эта структура до сих пор остаётся в стенах университета: в одночасье сложно закрыть 24 лаборатории и кафедры, а также уволить десятки сотрудников. Институт действовал в рамках факультета биофизики и был закрыт после обращения журналистов.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews На существование загадочного института обратил внимание телеканал RTVI. Его сайт (chronos.msu.ru) находился на поддомене МГУ с 1999 года. По словам декана факультета, за 20 лет он не слышал о подобной структуре, однако отметил, что существует клуб, который называет себя таким именем. «Официально такой структуры точно нет. Такой структуры я не знаю, а я почти 20 лет декан. Но вот мой коллега, ветеран биофака, говорит, что есть какая-то структура, которая сама себя так называет. Биофак — огромная организация, и если в какой-то комнатке такое происходит… Честно говорю, что впервые слышу об этом», — рассказал RTVI декан биологического факультета академик РАН Михаил Кирпичников. До закрытия сайта на нём сообщалось, что основным видом деятельности института было проведение семинаров. Упоминались 859 встреч, на которых докладчики рассказывали «о возможности получения информации из будущего, о машине времени и телепортации во времени и пространстве, о продвижении идеи креационизма, исследованиях сродства времени и психического, причинной механики, темпоральной квантовой физике» и другом не менее загадочном. Судя по всему, семинары проходили в учебных аудиториях биологического факультета МГУ. За 25 лет у руководства и коллег не возникло вопросов к деятельности института и его учёного состава — сюжет, достойный пера братьев Стругацких или Кира Булычёва, с поправкой на реальность. Стартовал приём заказов на «российские Core i3» — «Байкал Электроникс» готова поставить десятки тысяч процессоров

01.08.2025 [11:01],

Геннадий Детинич

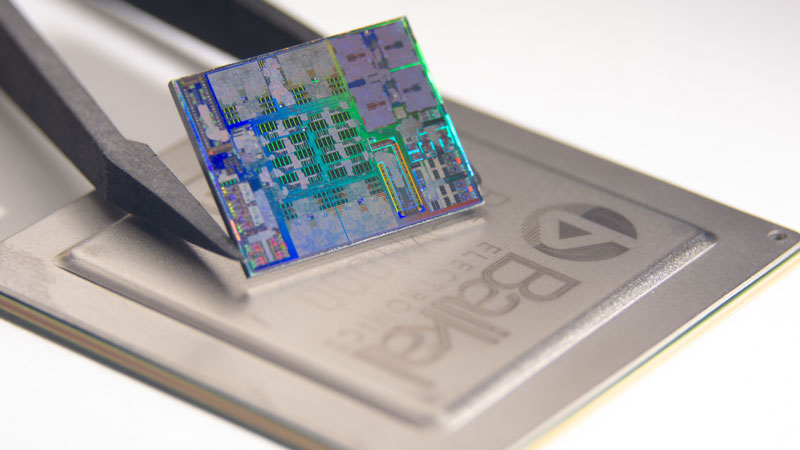

Российская компания «Байкал Электроникс» намерена до конца 2025 года поставить российским заказчикам несколько десятков тысяч процессоров Baikal-L и Baikal-M, а до конца 2026 года — свыше 100 тыс. чипов, сообщает «Коммерсант». Заказы на покупки уже оформляются, хотя, что и где производится на самом деле, держится в тайне.

Кристалл Baikal-M. Источник изображения: Fritzchens Fritz До 2022 года процессоры «Байкал Электроникс» производила тайваньская компания TSMC. До разрыва отношений с российскими разработчиками весной 2022 года TSMC успела отгрузить компании около 17 тыс. процессоров, после чего все партии были арестованы. Сейчас стало известно, что, несмотря на все запреты, российская компания располагает значительными партиями процессоров Baikal-M, которые ожидают своих заказчиков. Этот восьмиядерный ARM-процессор сравним по производительности с Intel Core i3 седьмого поколения (2017 года выпуска) и может использоваться в ноутбуках и настольных вычислительных системах. О начале приёма заказов на процессоры Baikal-M и Baikal-L сообщил директор консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олег Изумрудов. По его словам, из-за небольших объёмов производства чипы российского вендора будут дороже американских аналогов от Intel и AMD. «Производительность процессора Baikal-M можно сравнить с процессором Intel i3 седьмого поколения (выпущен в 2017 году), Baikal-L компаниями еще не тестировался, но его показатели должны быть выше»,— подчеркнул он. Сославшись на соглашение о неразглашении, генеральный директор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов отказался комментировать запуск производства процессоров и сотрудничество с российскими производителями вычислительной техники. Однако он сообщил, что на данный момент все процессоры Baikal-M уже распроданы. Что касается Baikal-L, то он, по его словам, находится в стадии разработки. Согласно планам компании до 2022 года, эти процессоры предназначались для создания корпоративных ноутбуков. Их планировалось производить на мощностях TSMC, однако после событий февраля 2022 года это стало невозможным. Вероятно, производство было перенесено на одну из азиатских фабрик, что, по оценкам, могло обойтись компании не менее чем в 1 млрд рублей — сумму, сопоставимую со стоимостью разработки нового чипа с нуля. Судя по текущей активности, перенос действительно состоялся, поскольку «Байкал Электроникс» начала заключать контракты на поставку десятков тысяч чипов в квартал. По данным издания, о предстоящих поставках Baikal-M и Baikal-L известно генеральному директору компании «Бештау» (производитель вычислительной техники) Олегу Осипову. По его словам, у «Бештау» есть несколько разработок вычислительных систем на базе Baikal-M, которые были заморожены из-за отсутствия поставок с середины 2022 года. 31 июля на портале государственной информационной системы поддержки отечественных ИТ-решений появилась информация о том, что компания «Элпитех» зарегистрировала партию из 796 материнских плат на базе Baikal-L. Сейчас продукция проходит проверку на соответствие уровню локализации, однако сам производитель отказался от комментариев. За последние пару лет «Байкал Электроникс» начала сотрудничество с рядом российских компаний с целью корпусирования процессоров на территории России. В частности, подобные эксперименты проводились на мощностях холдинга GS Group в Калининградской области, а также планируются на предприятиях «Миландр» и «Микрон» в Зеленограде (Москва). В России разработали отечественную сверхлёгкую ракету для запуска спутников

30.07.2025 [11:15],

Геннадий Детинич

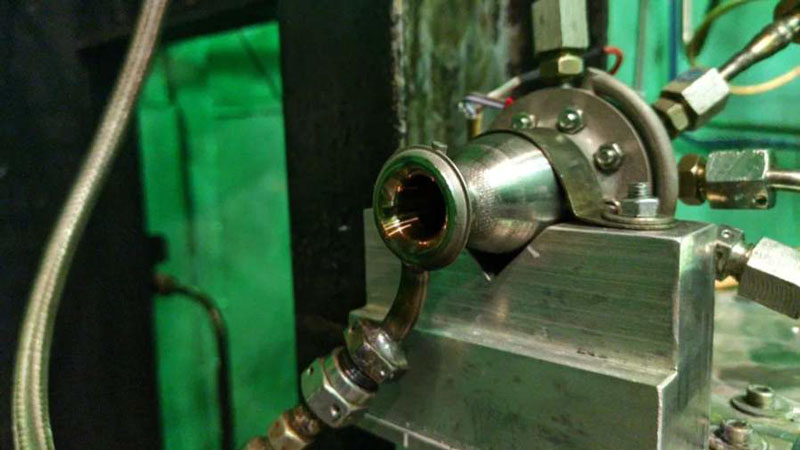

Современные ракеты «Роскосмоса» охватывают весь спектр задач по выведению в космос полезной нагрузки, однако в ряде случаев делают это не оптимально. В частности, запуск небольших аппаратов осуществляется в порядке очереди в качестве попутной нагрузки, что замедляет реализацию соответствующих программ. Для таких задач российские учёные разработали отечественную версию сверхлёгкой ракеты массой всего 14 тонн — она обещает стать одной из лидирующих в своём классе.

Ракетный двигатель. Источник изображения: НТИ (Национальная технологическая инициатива) Как сообщают «Известия», новая разработка — результат сотрудничества студентов Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. Д. Ф. Устинова и стартапа из Санкт-Петербурга. При проектировании ракеты-носителя SpaceNet, предназначенной для запуска малых космических аппаратов, активно использовалось высокоточное компьютерное моделирование с применением ИИ, что позволило оптимизировать конфигурацию ракеты. По словам авторов проекта, ключевая инновация — криогенные баки из композиционных материалов (впервые в России), которые снижают массу конструкции на 15–20 % по сравнению с аналогами. На текущем этапе взлётная масса ракеты составляет около 14 тонн. Для сравнения, взлётная масса ракеты Electron новозеландской компании Rocket Lab составляет 12,5 тонны. Таким образом, российская сверхлёгкая ракета, возможно, не станет самой лёгкой, но она находится в той же весовой категории, что и Electron. «Детали двигателя изготавливаем по технологии биметаллической 3D-печати из бронзы и стали. Такой сплав повышает температуру в камере сгорания и снижает расход топлива», — рассказал один из ведущих участников проекта Игорь Волобуев. По его словам, ракета может быть востребована для регулярного пополнения низкоорбитальной группировки малых космических аппаратов, формируемой в рамках национальных программ. В настоящее время такие аппараты, как правило, выводятся в качестве попутной нагрузки. Появление специализированной сверхлёгкой ракеты позволит гибко выбирать орбитальные параметры и сокращать сроки выполнения пусковых заказов. При этом такие запуски будут конкурентоспособны по сравнению с ракетами среднего класса. В настоящий момент разработчики проводят испытания ряда компонентов будущей ракеты. В частности, разработаны прототипы двигательной установки разгонного блока и турбогенератора, создан макет разгонного блока, начато изготовление прототипа жидкостных ракетных двигателей первой ступени. Ракета предназначена для выведения космических аппаратов на низкую околоземную орбиту на высотах 500, 800 и 1500 км. Кроме того, прорабатываются технологии орбитального обслуживания малых космических аппаратов. «Развитие проекта будет включать 3D-печать компонентов ракетных двигателей из жаропрочных сплавов, создание новых материалов на основе сверхпрочных волокон, разработку экологически чистых ракетных технологий и продвижение отечественной микроэлектроники», — отметил главный конструктор проекта Павел Архипов. В то же время у проекта есть и скептики. Так, генеральный директор компании «Спутникс» и эксперт рабочей группы НТИ «Аэронет» Владислав Иваненко сомневается, что у команды есть ресурсы для завершения и вывода проекта на рынок. Редактор сайта MilitaryRussia Дмитрий Корнев не уверен, что разработчики до конца проработали перспективы окупаемости и реальную потребность в создаваемом решении. В свою очередь генеральный директор аэрокосмической корпорации «Новый космос» и эксперт рынка НТИ «Аэронет» Антон Алексеев считает, что для развития аэрокосмической отрасли России важно иметь все типы ракет-носителей: сверхтяжёлые, тяжёлые, лёгкие, сверхлёгкие и геофизические. Таким образом, предлагаемая ракета может занять свою нишу. Вероятно, она будет дороже по сравнению с выведением аппаратов в рамках попутных запусков, например, на «Союзе», но для решения профильных задач может оказаться крайне востребованной для отдельных участников отрасли. «Сейчас "Роскосмос" самостоятельно ведёт разработку проектов по созданию возвращаемой многоразовой ракеты-носителя. Предлагаемый вариант в какой-то мере сможет конкурировать по таким показателям, как стоимость запуска или технические характеристики», — полагает эксперт. Российские учёные создали фотонный детектор с «обонянием» — он учует опасные газы в воздухе, диабет и алкогольную вечеринку

18.07.2025 [15:57],

Геннадий Детинич

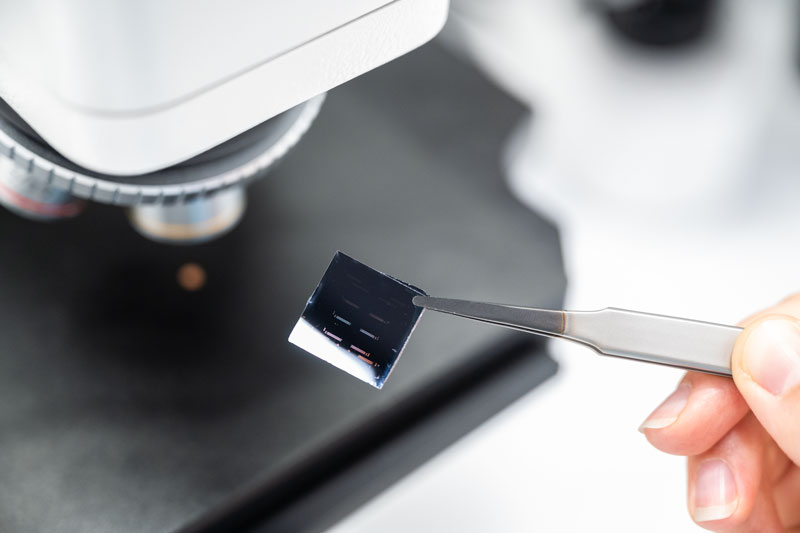

Институт НИТУ МИСИС распространил пресс-релиз, в котором сообщил о разработке сверхчувствительного электронного «носа» — фотонного детектора для оперативного анализа содержания газов в воздухе. Прототип показал высокую надёжность и способность различать как молекулы опасных веществ, так и уровни глюкозы и спиртов в дыхании человека.

Источник изображения: НИТУ МИСИС Разработка отличается массой передовых решений, включая необычный подход при создании миниатюрных газовых детекторов. Разработка отличается рядом передовых решений, включая нестандартный подход к созданию миниатюрных газовых детекторов. Учёные создали в датчике условия, способствующие конденсации газа в жидкое состояние. Затем в дело вступает свет: особенности его распространения в образовавшейся жидкости позволяют точно определить состав вещества, распылённого в воздухе. Технология основана на использовании фотонной интегральной схемы, на поверхность которой наносится слой наноразмерных шариков из диоксида кремния. Этот слой работает как пористая «губка»: при попадании молекул газа в структуру происходит капиллярная конденсация. Образовавшаяся жидкость изменяет оптический путь света, и эти изменения фиксируются с высокой точностью. Подобные устройства универсальны: они могут применяться для обнаружения утечек на производстве, контроля качества воздуха в городах и даже для диагностики заболеваний, таких как диабет, путём анализа выдыхаемого воздуха. Современные газовые детекторы имеют ряд недостатков: они громоздки, чувствительны к изменениям температуры и влажности либо используют электрический ток, искра от которого может спровоцировать взрыв при определённых условиях. В отличие от них, разработка учёных из НИТУ МИСИС, Сколтеха, МПГУ, НИУ ВШЭ, ФГБУ «НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова» и Саратовского государственного университета лишена этих недостатков. Однако успех дался нелегко. Сложность заключалась в равномерном нанесении слоя наношариков, чтобы поверхность датчика была максимально однородно ими покрыта. Применение микрофлюидной технологии позволило создать равномерный слой с плотностью покрытия 59 %, что обеспечило высокую чувствительность и устойчивость к внешним воздействиям. Конденсация молекул газа на поверхности шариков изменяет резонансные частоты среды, а эти изменения считываются с помощью лазерного света, подводимого по волноводам. Метод абсолютно безопасен и обеспечивает высокую точность. Перспективы применения таких детекторов весьма широки: от неинвазивной диагностики диабета путём анализа ацетона в дыхании до мониторинга утечек опасных газов на производстве и контроля загрязнений в городской среде. Теперь учёные сосредоточены на повышении технологичности, чтобы обеспечить массовое производство новых сенсоров. О потенциале датчиков и их устройстве научная группа рассказала в журнале Nanoscale. «Мы стремились не просто к высокой точности, а к технологичности: чтобы такие сенсоры можно было массово производить и применять. Надеюсь, что в ближайшем будущем сможем довести нашу разработку от экспериментального образца до полноценного изделия», — подытожил к.ф.-м.н. Вадим Ковалюк, заведующий лабораторией фотонных газовых сенсоров НИТУ МИСИС. В России создали первую отечественную систему управления роботами «силой мысли»

11.07.2025 [14:05],

Геннадий Детинич

Российские учёные разработали полностью отечественную технологию управления роботами «силой мысли». Об этом сообщила пресс-служба Национального центра физики и математики (НЦФМ), докладывает агентство ТАСС.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews «В рамках научной программы НЦФМ создана полностью российская нейроморфная технология управления роботизированными системами, — говорится в пресс-релизе НЦФМ. — Для управления роботами "силой мысли" учёные использовали мемристоры, что делает электротехнику более мобильной, компактной и энергоэффективной, а взаимодействие с ней быстрым и надёжным». Разработчики подчёркивают, что вся используемая в проекте электроника — отечественная, как и лежащие в её основе технологии. Добавим, процесс интеграции мемристоров в полупроводниковые чипы специалисты НЦФМ довели до стадии производства ещё в марте 2024 года. Мемристоры преобразуют заряд в сопротивление, что позволяет им хранить данные без питания. Это ключевое свойство памяти RRAM (резистивной RAM), которое делает электронику с ней более энергоэффективной. Для носимого применения, включая системы управления роботами и не только, это важнейшее качество. Также схемы на мемристорах найдут применение в робототехнике и медицинских протезах, например, улучшая взаимодействие пациентов с инвалидными колясками, протезами, экзоскелетами и другими устройствами, управляемыми «силой мысли». Представленная платформа была разработана в учебном дизайн-центре электроники Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ). «Нейросигналы можно будет обрабатывать на миниатюрных мобильных вычислителях и передавать их на систему управления с помощью беспроводной связи. Новая электронная компонентная база позволит снизить энергопотребление, а значит, уменьшить вес и размер устройства», — поясняет соавтор разработки, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории мемристорной наноэлектроники ННГУ Сергей Щаников. В созданной учёными системе оператор управляет движениями робота с помощью моторного воображения: «Сначала он учится представлять различные действия, при этом сигналы мозга фиксируют и анализируют. Зарегистрированные сигналы мозга поступают для анализа в систему нейроуправления — блок с мемристорным чипом, который может располагаться как на операторе, так и на самом роботе или протезе». Сигналы мозга считываются классическим ЭЭГ-шлемом и поступают по Wi-Fi на плату с мемристорным чипом, на котором команда обрабатывается и передаётся роботу. Оператор в процессе может скорректировать свою команду, например, изменить направление движения робота. Отечественный квантовый процессор с наибольшим числом кубитов прошёл испытания и готов к масштабированию

01.07.2025 [22:18],

Геннадий Детинич

Учёные из Физического института имени П. Н. Лебедева РАН опубликовали в журнале «Успехи физических наук» статью о всесторонних испытаниях созданного в России 50-кубитного квантового компьютера на холодных ионах. Это передовая разработка не только в России, но и в мире. Ряд применённых в системе технических решений не имеет аналогов и позволяет запускать квантовые алгоритмы на куквартах — кубитах с четырьмя состояниями.

Ионная ловушка — сердце 50-кубитного квантового процессора. Источник изображения: ФИАН Российская разработка сравнима с переходом от памяти, записывающей два бита в ячейку, к памяти, записывающей четыре бита. Это не только увеличивает плотность размещения кудитов (кубитов с большим числом поддерживаемых состояний), но и требует более серьёзного подхода к снижению шумов — например, в лазерных импульсах, управляющих кубитами-холодными ионами. Исследователи изначально поставили перед собой более сложную задачу — добиться возможности запуска на квантовой платформе более сложных алгоритмов без увеличения числа физических кубитов — и успешно её решили. Фактически платформа была создана в октябре 2024 года в рамках реализации дорожной карты «Квантовые вычисления», стартовавшей в 2020 году под эгидой Госкорпорации «Росатом». Спустя пять лет задача была выполнена, что зафиксировано в опубликованной научной работе. «На уровне до полусотни кубитов ионные вычислители — наиболее совершенные среди квантовых устройств. При их создании одна из самых сложных задач — научиться делать запутывающие операции, для чего нужно заставить кубиты взаимодействовать друг с другом контролируемым образом. Еще один вызов — увеличение числа кубитов без потери качества и скорости операций. Так, в ходе тестирования были исследованы ключевые характеристики компьютера — достоверность однокубитных и двухкубитных операций, а также время когерентности — согласованной работы кудитов до того, как их квантовое состояние будет разрушено», — рассказал научный сотрудник ФИАН Илья Заливако. Как пояснили специалисты, в российском вычислителе для выполнения квантовых операций используется цепочка из 25 ионов иттербия (¹⁷¹Yb⁺), которые удерживаются лазерами и охлаждаются почти до абсолютного нуля. В таком состоянии кубитами управляют с помощью лазерных импульсов. Квантовые алгоритмы представляют собой последовательности таких воздействий. В ФИАН отметили, что архитектура кудитов выгодна для ряда квантовых алгоритмов, и для её реализации учёные предложили ряд оригинальных научных и технических решений. В частности, был разработан новый способ защиты кудитов от декогеренции. Из-за большей сложности кудиты сильнее подвержены разрушению квантовых состояний, поэтому методы их защиты требуют более сложных подходов. Также были внедрены новые методы охлаждения ионов, фильтрации лазерных шумов и множество других оригинальных решений. Для всестороннего испытания разработки были использованы задачи, которые в будущем позволят выполнять реальные квантовые расчёты. В частности, были реализованы алгоритмы Гровера, предполагающие поиск по неупорядоченной базе данных, произведены расчёты структур нескольких молекул, а также выполнены симуляции ряда динамических систем. Кроме того, специалисты ФИАН одними из первых в мире применили ионный процессор для решения практически полезных задач. Так, в ходе эксперимента была обучена нейросеть, способная распознавать написанные от руки изображения цифр. В будущем такая технология может применяться, например, для быстрого поиска новых эффективных молекул, распознавания лиц, анализа ДНК и множества других задач. «Разработанный в нашем Институте квантовый компьютер — это не просто экспериментальный прототип — это полноценная платформа для проведения исследований и решения задач. Следующий этап развития системы связан с повышением точности операций и времени когерентности. Помимо этого, мы продолжаем изучать новые подходы к использованию кудитов, где являемся одними из лидеров в мире. Также осваиваем подходы к масштабированию устройств и их серийному производству», — отметил директор ФИАН, академик РАН Николай Колачевский. На следующем этапе реализации дорожной карты планируется создание коммерческих квантовых компьютеров. Разработка таких систем потребует компактных решений и высокой степени автоматизации. Серийные квантовые вычислители должны быть более надёжными и не требовать постоянного обслуживания. |

|

✴ Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; |